江戸の三昧(郷土料理/すし 、蕎麦、天ぷら)の一つ、「すし」。江戸の文化が生んだ「握りずし」、「江戸前ずし」の歴史を見てみましょう。

今や海外でも大人気の「SUSHI」。

Contents

みさご寿司

今でも日本全国にお寿司屋さんの名前として残る「みさご」。それは一つの伝説からとられています。この名前のおすし屋さんだけで、全国4万7000ページのホームページがヒットするそうです。

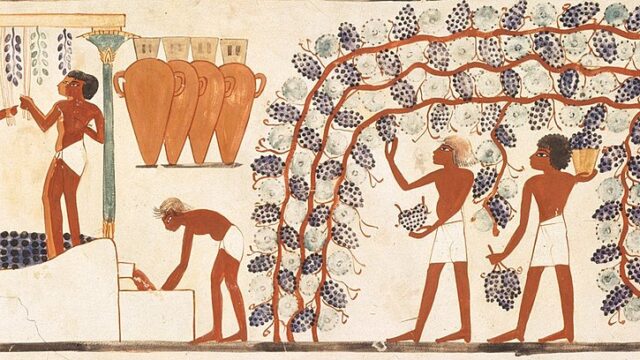

日本最古の「すし」は淡路島から

讃岐地方の伝説によると、その昔、淡路島に住んでいた老夫婦が巣をつくっている鶚(みさご)を見つけました。こりゃかわいいナと思いまして、心やさしい老夫婦はそこにあまった飯を入れてやったんですね。「ほうら、お食べ」。

でも、鶚は飯には見向きもしません。それに、なぜか海から魚をせっせと捕ってきては、巣に置いていきます。何をしているんでしょう。

「もしかしたらエサをもらったお礼に鶚が置いていったのかもしれない」と、勝手に思った夫婦は巣のなかの魚を鶚に無断で持ち帰って食べたところ、これが実においしい。何とも独特の風味がしたんですね。これはどうやら飯の上に魚を置くことで魚が発酵するらしい。これは美味ということで真似して食べたのが、これすなわちスシのはじまりです。

つまり、鶚は巣の中にせっせとスシをこしらえていたんですね。そんなわけで、日本で最初のスシ職人は鳥です。そんなことから江戸時代には「みさご」といえば寿司の代名詞でしたし、全国各地には今でも「みさご寿司」なんてお店があるんですよ。

「すし」の原型は中国

「すし」は紀元前の中国で誕生しました。「爾雅(じが)」という世界最古の辞書に、「鮨(さ)」について記述されています。当時は魚の塩辛を「鮨」と呼んでいました。これは、米の醸造によってタンパク質を変質させる技術があみだされたからです。方法としては、魚の腹を切って飯を詰めます。そして、その上から重しをして長時間置きます。やがて飯の発酵によって、魚の味がよくなるというものです。これは濃厚な味わいだったようです。いずれにしても、最初の「すし」は米の発酵によって魚を保存させる技術だったのですね。

奈良時代にこの「すし」が伝わる

しかし、この時代の「すし」は「熟れずし」で、お米は食べずに魚だけを食べていました。 滋賀県の名産「ふなずし」がその典型ですね。

滋賀県の「ふなずし」

作るにも大変手間がかかりました。数ヶ月から数年、熟成させるので大変です。もう少し早く作れないものかと考えられたのが、「生熟れ」です。

魚の腹を割いて、飯をつめる。そして重しをかけます。やり方は一緒ですが、1ヶ月くらいの期間にとどめておきます。そうすると、ご飯も一緒に食べられます。江戸時代半ばまではこの「生熟れ」が主流でした。

手っ取り早く食べられないか

短気な「江戸っ子」には1ヶ月も熟成なんて待ってられません。そこで登場したのが、「早ずし」です。これはご飯に酢を加えて、つまり酢飯を作ってこれに魚を一夜漬けするというものです。別名「一夜鮓」。もはや保存食ではありませんね。

早ずしの考案者は

早ずしの考案者は、松本善甫(まつもとよしいち)といわれます。この人は宝暦年間(1751〜1764)に京都から江戸にきた幕医です。伝わるところによると、この「早ずし」を考案した褒美に、100石の禄を賜ったといいます。

貞享年間(1684〜1688)には、四谷に近江屋と駿河屋という二軒の「早ずし」屋ができたそうです。これが、江戸におけるすし屋のはじまりです。

手品師「華屋与兵衛」

「鮓のめし妖術という身でにぎり」(柳多留108)

文政年間(1818〜1830)、江戸に話題になった手品師のような「すし」職人が現れます。その華屋与兵衛にかかっては、「その場ですしができるらしい」、「変な手つきでさっと作るそうだ」などと評判になります。その手品を見ようと見物客が押し寄せたそうです。

タネを明かすと、華屋与兵衛はあらかじめ魚に下ごしらえをしておいて、これを酢飯にのせました。醤油をつけなくても食べられたそうです。ワサビをタネと酢飯の間に挟むのもこの華屋与兵衛の考案です。

また、「すし」は二貫で出されることが多いのですが、これも華屋与兵衛の考えたものです。(深川の「松がずし」という説もあります)初期のすしは一貫がとても大きく、食べるのが大変でした。これを食べやすいように二貫にして切って出したのです。

のちに華屋与兵衛は本所に「与兵衛寿司」を構えます。その店は値段が高いことで有名だったそうです。

贅沢鮨

華屋与兵衛の「与兵衛寿司」と、深川(今の江東区)の「松がずし」は、二大高級店だったらしいです。「松がずし」の創始者、堺屋松五郎は泉州堺(今の大阪府)で産まれたと言われており、文政13年(1830年)に深川の安宅六間堀に「松がずし(別名安宅松が寿司)」を開店した寿司職人です。彼が考案して売り出した寿司は豪華絢爛で、江戸名物誌と言う書籍には「卵は金の如く魚は水晶の如し」と書かれ、大判錦絵にも描かれるなど評判を呼びました。肥前平戸藩主、松浦静山の「甲子夜話」(文政5年/1822年)に「松がずし」についてこう書いてあります。

「五寸(約15センチ)の器を二重にして鮨を盛り、それが金三両もした」

一両を10万円として計算したら、何と30万円!

歌川国芳が描いた「縞揃女弁慶」/安宅の松の鮨と書かれています。これは「松がずし」のことです。

贅沢しすぎた!?

ところが、こういう高級店が出ていた矢先、水野忠邦が主導し天保の改革が強行されます。「与兵衛寿司」の華屋与兵衛と、「松がずし」の堺屋松五郎は「あまりにも贅沢をしすぎる」と手鎖を命じられました。処罰されたすし職は200人もいたようです。

手鎖とは、瓢型をした鉄具(現在の手鎖のようなもの)を両手に装着し、鎖をかけて手の動きを奪う刑罰です。刑の重さによって、30日、50日、そして100日の期間がありました。

この刑は庶民だけの刑でした。そのまま自宅で謹慎しなければいけなかったのです。自宅にいられるのですが、50日の刑以下は5日ごとに奉行所に五人組同行で出頭して封印を改められました。

五人組とは江戸幕府が町村に作らせた隣保組織。近隣の5戸を一組とし、互いに連帯責任で火災・盗賊、キリシタン宗門などの取り締まりや貢納確保・相互扶助に当たらせたものです。

このように毎回、五人組の付添(つきそい)が必要なので、彼らのための弁当代、給金などのかなりの経費が必要でした。

待たずに食べられる安価なすしは繁盛し続けた

すし屋は江戸の各町内に1、2軒は必ずありました。ちょっと小腹を満たせるので、江戸っ子は毎日のように足を運びました。多くが屋台であって、今のすし屋とは違う風情でした。大体値段は四文(約100円)から八文(約200円)。今の回転ずしの値段と似ていますね!

すしダネは以下のようなもの

- コハダ

- シラウオ

- マキエビ

- ハマグリ

- 玉子巻き

一口では無理なほど、一貫が大きかったのです。何も一口で食べなくても良いとされていました。

すし屋の屋台には必ず暖簾がかかっていました。その暖簾の端がちょっと汚れているのが、そのすし屋の人気を知るポイントだったとされています。

稲荷ずしの屋台もできた

天保年間(1831〜1844)には、稲荷ずしの屋台が登場しました。これより全国に流行っていきます。当初は煮た油揚げに、味をつけたオカラを詰めたものでした。一個は四文(約100円)。やがてキクラゲやカンピョウなどを刻んで混ぜた飯を詰めるようになりました。その値段は一個六文(約150円)でしたが、日暮れから夜にかけて、人通りの多いところで売れたようです。

稲荷ずしは、すしの中では新顔

稲荷ずしは天保年間に名古屋あたりで作られ始めました。それからしばらくして江戸市中で売られるようになりました。

「天言筆記」という随筆の中には、以下のように書かれています。

「去る巳年(弘化二年/1845)十月頃より稲荷鮓流行せり、本家は平永町(現在の神田須田町一丁目)にて、筋違の内(昌平橋と和泉橋の間)へ出る。此すしは、豆腐の油揚に、飯からいろいろのものを入れて、一つ八文なり、甚下直にて、わさびぜうゆにて食するなり、暮時より夜をかけ、往来のしげき辻々に出て商ふなり、丙午(弘化三年/1846)の春になりても益大繁昌なれば、当時の流行唄にも、「坊主だまして還俗させて、稲荷すしでも売らせたや」」

稲荷ずし売りの口上

「近世商売尽狂歌合(きんせいあきないづくしきょうかあわせ/嘉永六年/1853)」に稲荷ずし売りの絵とともに、その口上が残されています。これは、江戸時代後期の考家、石塚豊芥子(いしづかほうかいし)などによる、嘉永5年(1852年)の作品です。

天清降地しやう/″\

六根清浄

はらひ玉へ きよめ給へ

壱本が十六文

ヘイ/\/\ ありかたひ

半分が八文

ヘイ/\/\ ありかたひ〳〵

一ト切か四もん

サア/\ あがれ/\

うまふて 大キイ/\

稲なりさま/\

/// 読み下しは ///

天清降 地清浄

六根清浄

祓い給え、清め給え

一本が十六文

へいへいへい ありがたい

半分が八文

へいへいへい ありがたいありがたい

一切れが四文

さあさあ あがれあがれ

旨て 大きい大きい大きい

稲荷様 稲荷様 稲荷様

「最も賤価」で「両国等の田舎人」相手???

嘉永6年(1853)成立の「守貞謾稿」によると、稲荷ずしは天保末年から流行し「最も賤価」で「両国等の田舎人」相手に商われていたといわれています。なんと「田舎者の食べ物」扱いだったのですね。

繁華街であった両国広小路での商いや見世物を支えた者たちが、棒手振り(天秤棒で荷を担ぎ売り歩く商人)や下級宗教者であったようです。この下級宗教者が江戸中に勧請した流行神が稲荷神なのです。

この下級宗教者とは、山岳修験者(山伏)や行者、半俗半僧の願人坊主、民間の陰陽師などです。「勧進聖」や「稲荷行者」など下級宗教者は「正一位」の神階を誇り狐の霊験譚や大名の出世譚を流布したようです。「六根清浄」「中臣祓」の祓詞を用い「狐憑き」や「おさき狐」などをコントロールする霊力を持つと自称していたんですよ。上記の稲荷ずし売りの口上にも「六根清浄」が出てきますね。

六根清浄(ろっこんしょうじょう)とは、人間に具わった六根を清らかにすること。

六根とは、五感と、それに加え第六感とも言える意識の根幹である

のことである。

天保の改革の風紀取締も影響

稲荷神は「疱瘡除け」「火除け」など健康・社会問題から「商売繁盛」「縁結び」の成就まで数多の現世利益と祟りを謳い江戸ッ子から畏敬されたものです。贅沢と風紀を取り締まった天保の改革は、奢侈に傾倒した新興の「握りずし」を禁じました。(「与兵衛寿司」の華屋与兵衛と、「松がずし」の堺屋松五郎は「あまりにも贅沢をしすぎる」と手鎖を命じられましたね。)

天保13年(1842)には加持祈祷や厄祓い、町内持稲荷社の社守などで生計を立てていた下級宗教者の町方居住を禁じています。

稲荷ずしは独特の信仰を重ねて売ったすしだ!

社守の職を追われた下級宗教者が、生業とすべく「狐の好物」油揚げを用いた押しずし状の稲荷ずしと、製造卸ネットワークを編み出したと考えられています。稲荷神のご利益と厄除けの効能を謳い売り歩いたということなんですね。これにより、稲荷ずしは天保年間以降に文化中心地からの食文化として名称と共に全国に伝播し、地域の文化や食材に合わせ定着したと考えられます。

関東と関西の稲荷ずしの違い

- 関東:油揚げを中央で半分に切り、枕型に飯を詰める。すし飯は白米。時に麻の実、胡麻を入れる。

- 関西:対角線に沿って三角形に切り、富士山型に詰める。すし飯は、五目飯。人参の繊切り、ゴボウの笹掻きなど入れる。

妻が言うには、「子供の頃はお稲荷さんと言えば三角だったのに、近頃三角のお稲荷さんを見たことがない」ということです。そう言えばそうですね。僕の育った鹿児島でも、お稲荷さんは、三角だったように記憶しています。

稲荷ずしは夜に

安い稲荷ずしは、昼間にはあまり売れなかったのです。夜になるとこっそり買いに行く人が多かったとか、、、。見栄を大事にする「江戸っ子」らしいですね。

江戸時代にタイム・トラベル!

稲荷ずし屋の屋台を見ましょう

夕方になり、稲荷ずしの屋台が、、、

長い稲荷ずしです。江戸時代にはあったのでしょうね。今でも、妻沼聖天山歓喜院(熊谷市)の近くで売っているいなりずしは、その長い形を残しています。

長い稲荷ずしです。江戸時代にはあったのでしょうね。今でも、妻沼聖天山歓喜院(熊谷市)の近くで売っているいなりずしは、その長い形を残しています。

江戸時代の稲荷ずしは、現在のように一口サイズのいなり寿司ではなかったようですね。細くて長いいなり寿司を作り、注文に応じてそれを切って販売していたようです。

このように切って売られていたのですね。

担ぎ棒に屋台をのせて、移動しました。

これらの写真は、江東区深川江戸資料館で撮影したものです。

刺身の歴史についてもリンク先をご覧ください。