Contents

麦わら鯛は馬も食わぬ

今日のことわざの内容ですが、麦のできる頃の鯛は、産卵を終えたときで、その味は著しく悪いとされているということです。

つまり、脂、旨味が落ちてマズイと言われているのです。理由は、産卵直後の体力を回復していない状態であることです。

日本を代表する魚/鯛

日本を代表する魚といえば、、、、なんといっても鯛!

僕もよく鯛は釣りに行きます。特に故郷の鹿児島/錦江湾の鯛は大きくて美味しくよく釣りに行きますよ。

錦江湾で釣った鯛/「入り鯛」と言われています。「入り鯛」は春の産卵シーズンに深海から沿岸に集まる大型のマダイを指します。(このくらいの大きさだと、そんなに美味しくありません)

その鯛にも食べどきという時期があります。今回はその「鯛の食べどき」に関することわざです。

鯛の生態と食べどき

鯛は魚の王様とも言えます。日本ではおめでたい時によく鯛を出されますね。

マダイ(真鯛、英語: Red seabream、Pagrus major)は、スズキ目スズキ亜目タイ科に分類される海水魚。日本では重要な食用魚で、「鯛」といえば狭義には真鯛(マダイ)を指し、「魚の王様」「百魚の王」と呼ばれる。

真鯛の生息域

真鯛は亜熱帯域を除き日本列島全域に生息しています。

生息地域としては、水深20m前後から200m近い岩礁域や砂礫底に多いです。

また、塩分濃度の変化に弱い狭塩性の魚で、陸水の影響を受けやすい河口などの浅場は好まず、低水温にも弱いのです。そういえば汽水域では真鯛は釣れませんね。

真鯛の好適水温は、18度以上28度ぐらいまでだといわれています。12度以下では冬眠状態になり、6度になると凍死するそうです。

瀬戸内海や鳴門海峡で冬場や早春に見られる「浮き鯛」は、低温によってマダイが体の平行感覚を失い浮き上がって来るためです。鳴門の漁業関係者はこの現象を「タイが浮く」と表現します。

真鯛の食性

真鯛は雑食性です。以下のようなものを食べています。

- エビ、カニなどの甲殻類

- イワシなどの小魚

- イカ、タコなどの軟体動物

- 貝類

- プランクトン

- ゴカイ

- ウニ

- フジツボなどの底生生物

特に甲殻類を好んで食べ、その色素であるアスタキサンチンが体色の赤色の元となっています。

真鯛の大きさ

地域差はありますが1年で15cm前後、2年で25cm、5年で40cmぐらいに成長し、70cmになるには10年近くかかるそうです。

しかし、真鯛は、サイズ大きいほど価格が上がるわけではないのです。40cm~55cmで3キログラムくらいまでのものが一番高級とされ、あまりに大物になると味が落ちることから、価格は下がっていくそうです。

真鯛の食べどきとは

また、大きさは関係なく以下のように呼ばれます。

- 麦秋の季節に釣れるものを「麦わらダイ」

- 春の産卵をひかえた乗っ込みダイを「さくら鯛」

- 初夏の瀬戸内海では「うおじまタイ」

- 秋の季節に釣れるものは「もみじダイ」

「麦秋」(ばくしゅう)とは、麦の穂が実り、収穫期を迎える初夏の頃のことです。この時期、麦畑は黄金色に輝き、初夏でありながら収穫期を迎える麦の「秋」であることから「麦秋」と呼ばれます。夏の季語の一つであり、特に初夏から初秋にかけての時期に使われます

今回のことわざは、この麦秋の時期にとれる鯛、この「麦わら鯛」の時期の味が美味しくないというものです。

なぜ「麦わら鯛」は美味しくない?

麦わら鯛が美味しくないといわれる理由は、産卵後の真鯛は体力が回復していないので、脂や旨味が落ちて身が痩せているためです。

刺身にしても脂が乗っていないために、水っぽく感じたり、醤油をはじかないといった特徴があるのです。

そこで年中購入できる鯛、つまり養殖鯛についても考察してみましょう。

スーパーに鯛が並ばない日はない

スーパーに行くと鯛が魚売り場に並ばない日はほとんどありません。

スーパーなどで並ぶ鯛は8割くらいが「養殖物」です。

日本における海水魚類の養殖研究は、1928年に始まったハマチの飼育研究が最も古いと言われています。それは、野網和三郎(のあみ わさぶろう、1908年〈明治41年〉3月11日 – 1969年〈昭和44年〉10月2日)試行錯誤の末、1928年(昭和3年)世界で初めてハマチ養殖に成功しています。

真鯛のことでいえば、養殖は昭和40年代、日本初の種苗生産に成功したのは、瀬戸内海栽培漁業協会(せとないかいさいばいぎょぎょうきょうかい)の伯方島営業所で、この養殖技術が全国に広がりました。

そのため、真鯛の養殖は天然種苗(自然界から採取した稚魚)ではなく、人工種苗(親魚を育て、孵化させた稚魚)を用いて養殖が行われています。

現在、真鯛養殖では、孵化させた稚魚を親魚まで育成して採卵する完全養殖の技術が確立しており、高効率な稚魚を安定して確保することができるようです。

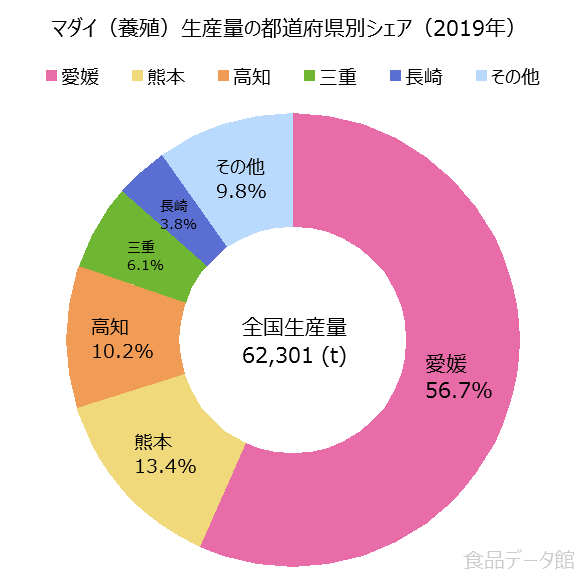

養殖真鯛の全国生産ランキング

1)愛媛県

愛媛県は僕もよく行くところですが、養殖場が海にたくさん見られます。

愛媛県は養殖真鯛の生産量が1990年以降日本一を維持しています。上記のグラフのように全国シェア50%を超えるまで成長しています。スーパーなどでよく見る宇和海の自然環境の中で育まれた養殖真鯛は、身が引き締まり、脂が乗って、天然ものと遜色のない美味しさとして人気ありますね。鯛は愛媛県を代表する魚として「県の魚」にもなっています。

2)熊本県

熊本県の養殖真鯛は、天草の豊かな海で育まれています。天草は昔から天然真鯛の産卵場として知られるいるところですね。その澄んだ海水と豊富なプランクトンを餌に、じっくりと時間をかけて育てられるため、肉質はきめ細かく、脂乗りも良く、上品な味わいが特徴です。特に「天草さくら鯛」としてブランド化されているもの有名ですね。この「天草さくら鯛」は、1990年『今上陛下即位の礼祝宴の儀』、1993年『皇太子殿下御成婚饗宴の儀』にご用命を承った由緒ある、熊本県海水養殖漁業協同組合のブランド真鯛です。

3)高知県

高知県の養殖真鯛は、一年を通して温暖な気候と豊富な栄養が育む美しい海で育てられています。高知県はの海は黒潮の影響で水温が安定しており、鯛がストレスなく成長できる環境です。そして養殖業者は餌にもこだわり、栄養バランスを考えられた配合飼料を与えています。そのため、高知県の養殖真鯛は身が引き締まり、上品な甘みと豊かな旨みが特徴です。産地としては特に、宿毛湾産は透明度の高い海水で育ち、身が白く美しいと評判です。

宿毛は僕もよく釣りに行くところですが、宿毛湾の海はとても綺麗です。

産地とブランドとしては、須崎市の野見湾や浦ノ内湾、宿毛市と大月町にまたがる宿毛湾で養殖が盛んで、「海援鯛」「乙女鯛」「直七真鯛」など、養殖方法や餌にこだわったブランド化の取り組みが広がっているようです。