何事も酒でなければ始まらぬ

このことわざは、お酒に関するものです。

その意味は、吉凶いずれにも、酒はつきもの、ということですね。

このことわざの出典は

その言葉は、中国の「漢書」、酒は天の美禄という言葉から来ています。

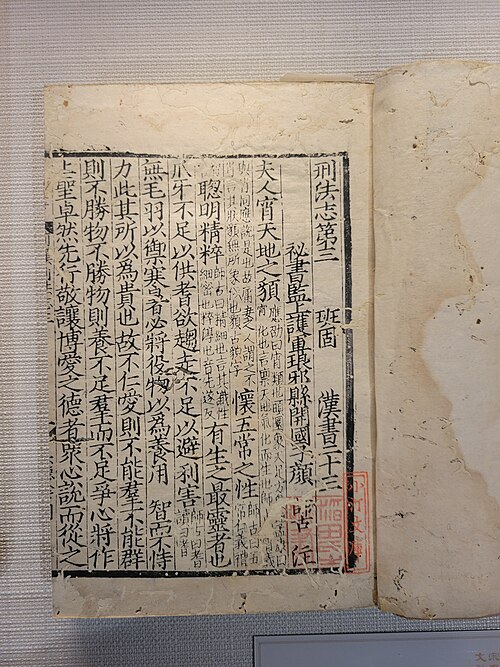

漢書とは

『漢書』(かんじょ)は、中国後漢の章帝の時に班固・班昭らによって編纂された前漢のことを記した歴史書。二十四史の一つ。「本紀」12巻・「列伝」70巻・「表」8巻・「志」10巻の計100巻から成る紀伝体で、前漢の成立から王莽政権までについて書かれた。『後漢書』との対比から前漢書ともいう。

『史記』が通史であるのに対して、漢書は初めて断代史の形式をとった歴史書である。『漢書』の形式は、後の正史編纂の規範となった。

『史記』と並び、二十四史の中の双璧と称えられ、故に元号の出典に多く使われた。『史記』と重なる時期の記述が多いので、比較されることが多い。特徴として、あくまで歴史の記録に重点が多いので、『史記』に比べて物語の記述としては面白みに欠けるが、詔や上奏文をそのまま引用しているため、正確さでは『史記』に勝る。また思想的に、儒教的な観点により統一されている。『史記』と比較すると『漢書』には載道の意識が、やや硬直した形で現れている。

酒は天の美禄

漢書に、酒者、天之美禄(酒は天の美禄)という言葉があります。酒は天からのすばらしい贈り物ということですね。

「漢書―食貨志・下」の一節から。紀元前一世紀の終わり、前漢王朝から帝位を奪って建てられた新という王朝の大臣、魯匡は、酒を国の専売制にすることを提案しました。「酒は天の美禄なり」は、そのときに皇帝に向かって述べたことば。国庫への収入を増やそうというこの政策は、しかし、中間搾取をはびこらせ、民衆を苦しめることになります。なお、このことばから、酒のことを「美禄」と呼ぶようになりました。

この箇所はこう書かれています

酒者、天之美禄、

帝王所以頤養天下、

享祀祈福、

扶衰養疾。

酒は、天の美禄、酒は天からの賜り物であるので

帝王の天下を頥養(イヨウ:やしない)し、帝王は天下を養い、

祀りに享(すす)め、福を祈り、神を祭り、幸せを祈り、

衰(スイ:弱っている人)を扶(たす)け、疾(やまひ)を養(おさ)める、衰弱をたすけ、疾病を養うのだ。

天の美禄の使い方を考えてみた

これな天の美禄はなかなか飲めない。杜氏さんがいいのかなあ。

今宵は楽しく過ごしましょう。天の美禄に感謝して、しかし飲みすぎないように

私のパーティのためにこんな天の美録を用意くださって感謝しかありません。

などなど、天の美録を使うとスピーチに深みが出ますね。

今回はお酒に関することざわの話題でした。