私たちは2025年5月北海道をドライブ旅行しました。

Contents

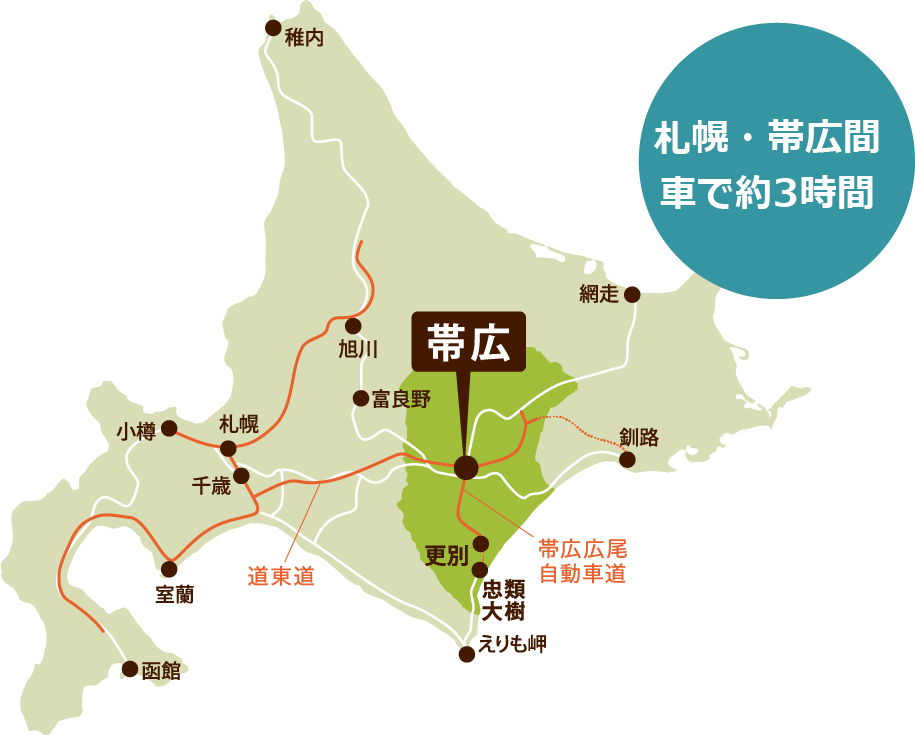

帯広市にいった

北海道といえば、ジンギスカンですね。もちろん、私たちも美味しいジンギスカンを求めて帯広へやってきました。

帯広市は、北海道東部の十勝[とかち]地方のほぼ中央に位置し、北海道で5番目に人口が多い都市です。明治16年(1883年)に本格的に開拓がはじまり、碁盤目状の道路網など計画的な市街地形成を行ってきました。また、農業を主要産業とする十勝地方(約34万人、1市16町2村)の中心地であり、農産物集積地、商業都市としての役割を担っています。面積は619.34平方キロメートル※(東京23区とほぼ同じ)で、南西部は日高山脈が占め、令和6年(2024年)に市域の一部が「日高山脈襟裳十勝国立公園」に指定されました。

また、山地から札内[さつない]川、帯広川、戸蔦別[とったべつ]川などが流れ出ており、札内川の水は水道水の原水として利用しています。一方、市域の約6割を占める中央部・北東部の平地は、その約半分が農地であり、全国でも有数の大規模経営の畑作・酪農地帯です。

市街地は市域の北東端に位置し、全国6位の流域面積の十勝川や札内川に隣接しています。

【北海道・十勝】一般社団法人 帯広観光コンベンション協会のHPより

ジンギスカンの由来

名付け親は札幌農学校出身(現北海道大学)の駒井徳三氏という説が有力視されています。

駒井徳三氏

駒井徳三氏

駒井氏は満州鉄道の調査部に所属し、中国全土を踏査した経験もある人物です。

野趣あふれる羊肉料理に蒙古の英雄「チンギスハーン」を重ねて名付けたとされているのですよ。

ジンギスカン(料理)の歴史(簡単に)

まず、北海道と羊の関係について書きましょう。

北海道に羊がやってきた

北海道に初めて羊がやって来たのは1857(安政4)年。箱館奉行所が10頭を飼育したのが始まりです。その後、明治時代に開拓使が本格的な牧羊に取り組み、特に七重に開墾場が設けられ、米国から羊が導入されました。これが北海道における羊の飼育の始まりです。

明治3年、プロシア(ドイツ)人R・ガルトネル(カルトネル開墾条約事件はこちらから)から取り戻した土地を七重開墾場として開拓使が引継ぎ、西洋式農法をとりいれた試験農園を開きました。本格的な事業は翌年から始まりましたが、名称が度々変わったこともあり、通称「七重官園」と呼ばれています。

開拓当初の羊

開拓当初、理想的な羊毛が取れるメリノや「羊肉の王様」と呼ばれるサウスダウンなど、さまざまな品種を輸入していました。開港により西洋文化がもたらされ、羊毛製品の消費や食習慣も変わると思われたていたのです。しかし、開拓使が開いた札幌牧羊場では伝染病などで飼育の成果が上がらず、政府の「めん羊奨励策」も一時中止されていました。

「めん羊」とは特に毛用のものです。 野生のものと毛質が違い、一年中毛が伸びつづけます。「めん羊」は感じでは「綿羊」と書きます。その毛を「ウール」として活用するための羊全般を指します。一方、「めん羊」以外に、肉用種がいます。

第一次世界大戦の影響

1914(大正3)年、第一次世界大戦が勃発します。

英国が羊毛を軍需品に指定したため、日本は羊毛を輸入できなくなりました。そこで、政府は国策として軍服や軍の毛布調達のため、めん羊の国内生産をめざすのです。1918(大正7)年、農商務省は25年で百万頭に増やす「緬羊百万頭計画」を打ち上げます。滝川、札幌月寒など全国5カ所に「種羊場」を開設しています。「種羊場」は主に軍服のための羊毛を国内で生産するためだったのですね。その際、羊毛だけでなく、羊肉の食べ方など、活用方法の研究が始まりました。やがて、毛肉兼用のコリデールへと品種も変化していきます。

羊肉は臭くて食べられない!?

滝川では昭和初期、小公園(現・平和公園)で家畜品評会が行われています。滝川種羊場長を務めた山田喜平氏とマサ夫人がジンギスカンなど羊肉料理の普及に尽力した人物として知られており、昭和10年代から農業関係雑誌などで羊肉の調理法などを紹介しています。それは、焼き物、揚げ物、煮物など約30種類の調理法もあるのですよ。その滝川ではジンギスカンや羊肉とコンニャクを串刺しにしたおでんも売られていたらしいです。しかし、当時使われていたのは1歳未満のラムではなく、羊毛を刈り終えたマトンです。肉質も硬く、特有の臭みが日本人の口にあわなかったといいます。

滝川種羊場は、北海道滝川市にあった種羊場です。元々は農商務省の施設として設置され、その後、北海道庁や北海道農業試験場に移管されました。現在は、北海道立滝川畜産試験場として、中小家畜の試験研究機関として存在していましたが、2010年に廃止されました。

羊肉のにおいを解決せよ!

1950年代滝川や札幌で羊肉を提供する多くの飲食店が創業しました。問題は羊肉のにおいです。その当時、二つの方法が考えられていました。

- 羊肉のにおいを消すためタレに付け込んだ「先付け」スタイル

- 素焼きした羊肉を付けダレに付けて食べる後付けスタイル

新しいもう一つの方法

しかしもう一つの味付け方法が同じ1950年代に帯広十勝で生まれ羊食文化の一つとして定着しました。

それはもみダレ+付けダレの両付けスタイルです。今回訪れた1957年創業の「ジンギスカン白樺」さんや1959年創業の「平和園」さんもこのスタイルです!

ジンギスカン白樺で実食!

今回、伺ったのは「ジンギスカン白樺」北海道 ジンギスカンで検索すると1番に出てくる人気店です。

シーズンや週末には開店前から並ぶと聞いていたので、早めに行きました。

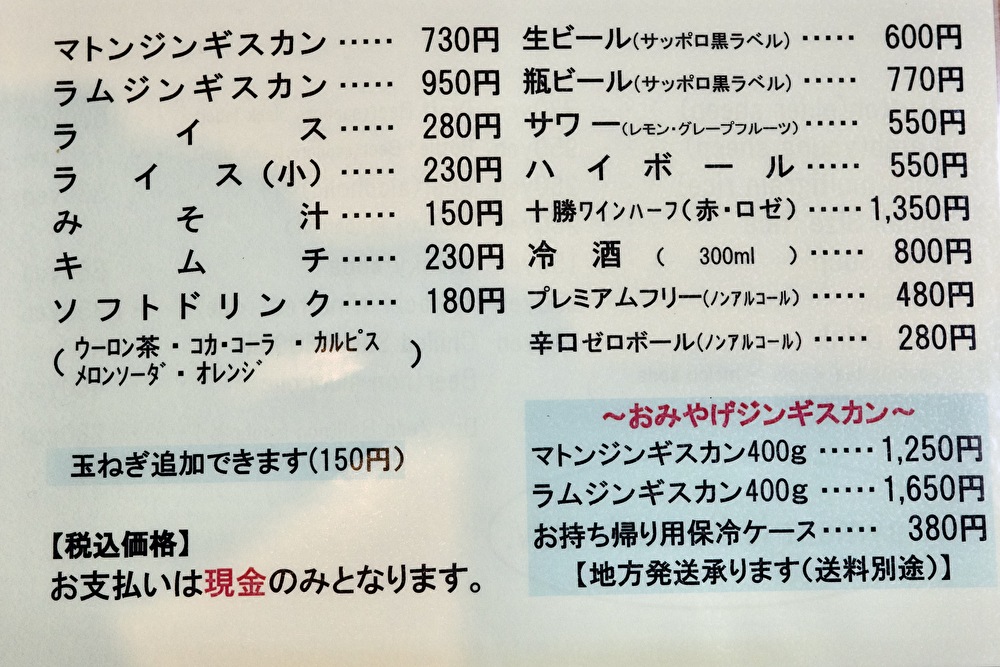

お店は結構広くて、とても清潔です。メニューは大変シンプルで、なんとマトンジンギスカンとラムジンギスカンの2種類しかありません!わかりやすいですね。

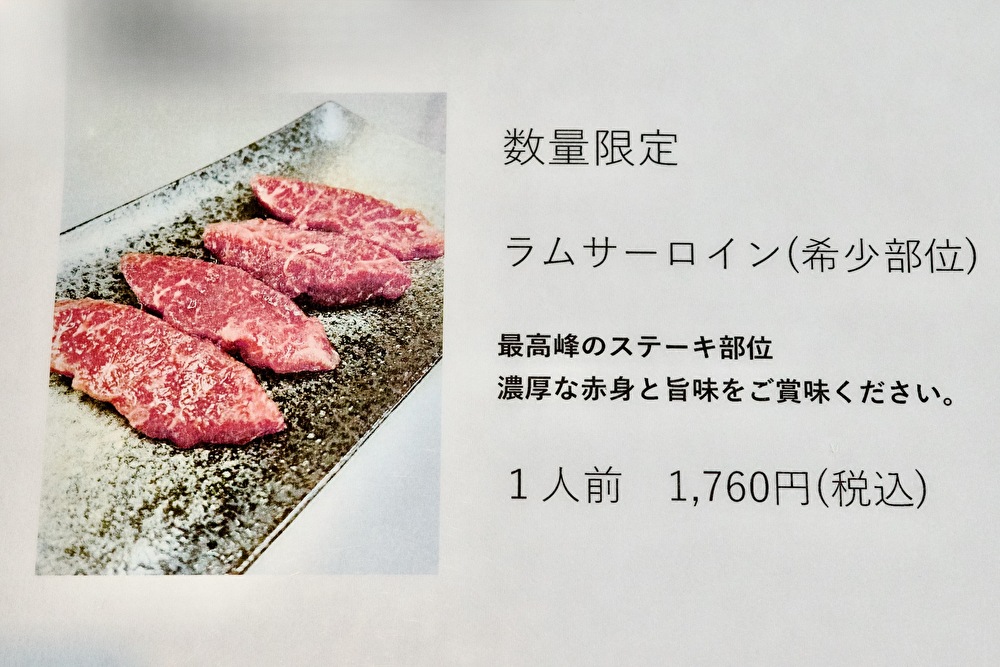

それから店員さんが勧めて下さった、ラムサーロイン。これは希少部位だそうです。もちろん食べ比べしたいので、ラム、マトン、ラムサーロインの3種類を注文しました。

先ずはサーロイン。脂が少なくて、ほとんど赤身ですね。牛肉のサーロインをイメージしていたので、ちょっと意外でした。

肉質は柔らかく、あっさりしています。旨みはたっぷりありますが、脂が少ないのでくどくありません。クセもなく食べやすいです。

マトンは薄切りで柔らかく食べやすい。タレが甘すぎず、絶妙なバランスで肉の味を引き立てています。

あっさりしているので3種類とも軽くペロリと食べてしまいました。

この焼き方は誤りです。あとで気づいたのですが、周りの人々を見ると玉ねぎはジンギスカン鍋の周りの低いところで焼いていました。

周りのテーブルを見てみると、ほとんどのお客さんたちは、ラムとマトンを両方とも注文して、1人あたり2人前が普通のようでした。

1人前は150gとのことだったので、みなさん大体1人あたり300g召し上がっているということですね。

このタレが美味しかった!

ジンギスカン白樺によるジンギスカンの美味しい食べ方

ジンギスカン白樺の情報

Tel: 0155-60-2058

11:00~14:00ラストオーダー(食材がなくなり次第終了)

定休日/月曜(祝日の場合は翌日)

スーパーに行っても色んなメーカーのジンギスカンが売られています。ジンギスカン用のタレも多種見られました。

また、豚ジン(豚肉のジンギスカン)もあります。北海道の方々にとって、ジンギスカンは特別なお料理というわけではなく、日常的なごく普通のお料理のようですね。