ここはサツマーレ。ルーマニア語で「大きな村」という意味の街だ。ハンガリーとの国境に近いこの街に、お気に入りの素晴らしいオーケストラがある。ディヌ・リパッティ国立交響楽団。僕の監督するトゥルグ・ムレシュ交響楽団とも縁が深く、僕のオーケストラのドイツ人首席客演指揮者のフランツ・ランプレヒトが音楽監督を務めている。親せきのような関係なのだ。

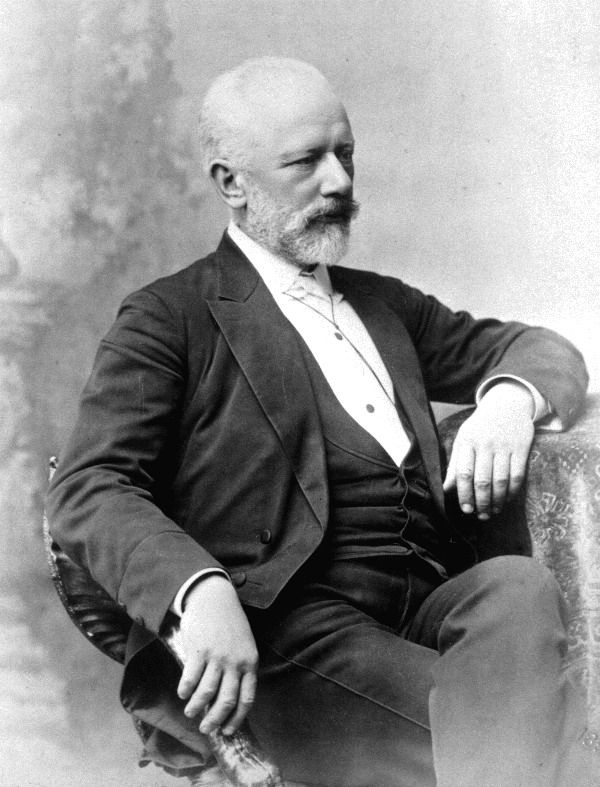

「ロミオとジュリエット」。この美しい古典を知らない人はいないであろう。シェークスピアのこの戯曲に触発され作品を書いた音楽家は多い。とりわけチャイコフスキーが書いた序曲「ロメオとジュリエット」が有名だ。今回このオーケストラでこの曲を指揮する。

チャイコフスキーの音楽は旋律の美しさとともに、その甘いハーモニーが魅力的で聴いていて心地よい。でも、感じたまま、感傷的に演奏すると失敗する。過度の装飾が素材の良さを殺してしまうのだ。シェークスピアのことばを借りれば、「金にメッキをし、すみれに香水をかける」ことになりかねない。チャイコフスキーを演奏するときは音楽の甘さにおぼれないようにいつも注意をしている。

月曜の朝、リハーサルが始まった。クラリネットとファゴットが奏でる荘厳な祈りのような音楽から始まり、不吉な未来を予感する弦楽器の和音。後戻りできない運命に左右されたドラマが進んでいく。

このオーケストラにはとても良いコンサートマスターがいる。コンサートマスターとはバイオリンの首席奏者のことで、指揮者に一番近い所に座っている。指揮者が先生だったらコンサートマスターは学級委員長みたいな存在で、オーケストラをまとめていく。ひげ面で小柄な彼のどこにそんなエネルギーがあるのかと思うほど、このコンサートマスターはオーケストラをグイグイ引っ張っていく。それに僕の音楽の解釈をとても積極的に理解してくれる、頼りがいのある存在なのだ。

「ここでは、不安感を弦楽器のアクセントに出してほしい」と僕が言った途端に、「そこは弓の元から始めて、深いビブラートで」と、的確に技術的問題を解釈してクリアしてくれるのである。

曲はドラマチックな展開を経て、最後に中世的な祈りと、そして激しい嘆きを伴った、物語の深さを感じさせる最大強のオーケストラの響きで終わる。練習といえども満身の力を込めて指揮した僕は、演奏を終えてもしばらく言葉が出なかったほど音楽に集中していた。気がつくとそのひげ面のコンサートマスターも集中し、力を出し切った顔をしていた。

「ドラマは終わった」

チェロの最前列の男性がつぶやいた。僕とコンサートマスターは目を合わせ、互いにほほ笑んだ。

そして僕は指揮棒をケースにしまい、彼は皆に目配せして練習は終わった。ホールの外に出ると、街の中心部にカトリック教会があった。中世からずっと変わらず街の中心に位置し、人々を見下ろしていたのであろう。銀色の塔に太陽の光が反射していた。まぶしかった。

2007/10/14

追記

エッセイに書いたコンサートマスターはつい最近心臓発作で亡くなりました。自宅でテレビを見ていて家族が気がついたら亡くなっていたようです。このサツマーレのオーケストラに初めて来た時から、彼とはずっと一緒に音楽を作ってきました。懐かしい思い出です。今、サツマーレのオーケストラはこの記事を書いた当時からは大きく世代交代が進み、若い奏者たちの多いフレッシュな楽団になっています。監督も新しい監督で、SNSなどで楽団の魅力を積極的に発信しています。時代の変化を感じます。

エッセイについて

これは南日本新聞に11年間150回にわたり連載した「指揮棒の休憩」というエッセイです。長く鹿児島の読者に読んでいただいて感謝しています。今回、このブログにも掲載します。

\エッセイをまとめた本・好評です!/

\珍しい曲をたくさん収録しています/

\ショパンの愛弟子・天才少年作曲家の作品集・僕の校訂です!/

\レコーディング・プロデューサーをつとめて制作しました!/