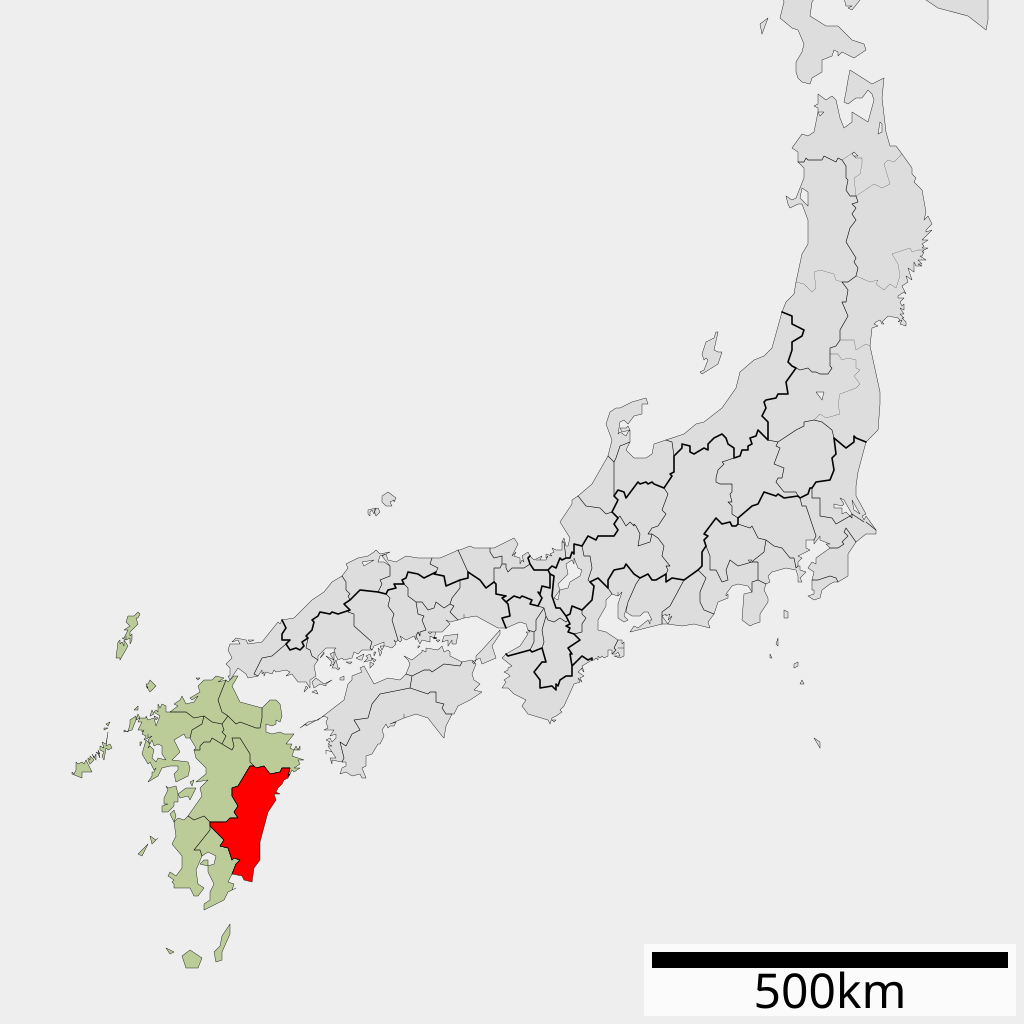

日向国(ひゅうがのくに)

宮崎県は昔の日向国の位置にあります。

日向国(ひゅうがのくに、ひむかのくに、旧字体:日向國)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。律令制成立当初は西海道に属し、現在の南九州広域に渡っていたが、後に唱更国、大隅国が分立。現在の宮崎県部分にあたる。

現在の宮崎県は、江戸時代には延岡藩、高鍋藩、飫肥藩、そして薩摩藩の支藩である佐土原藩がありました。

他に宮崎、富高、本庄に幕府直轄領があり、肥後人吉藩の属地もあったのですよ。南北に長い国で飫肥藩は南の端に位置しました。

飫肥藩は林業が盛んで飫肥杉の産地として知られています。

飫肥城内の飫肥杉

飫肥城内の飫肥杉

藩の誤った使い方

ここでは便宜上、飫肥「藩」と書きます。江戸時代には藩はなく州と呼ばれることが多かったです。

公式に「藩」という制度が存在したのは、明治2年(1869年)の版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県までの2年間だけともいえる。

ですので、江戸時代を舞台にする時代劇などで「われら薩摩藩士は、、、」などという発言するシーン、あり得ません!薩摩でいえば、よく呼ばれたのは「薩州」です。もっと改まった席では「島津家松平薩摩守御領地」となるかと思います。ここでいう完全な間違いの「薩摩藩士」は「島津家中(家臣団)」と自らを呼ぶべきですね。そして、廃藩置県時の薩摩の名称は「鹿児島藩」です。

詳しくはこちらをどうぞ。

ですので、ここ日向国(ひゅうがのくに)の飫肥は古い記載方によると「日州」ということになります。(江戸時代には様々な呼び方が慣例化されています、しかし飫肥「藩」はありません。)

飫肥天

そのように、内情は飫肥藩は比較的豊かだったのです。その飫肥藩の領民が好んで食べたのが飫肥天。つまり、飫肥名産の天ぷらです。

天ぷらの語源

天ぷらの語源は諸説あります。ポルトガル語で調理するという意味の「テンペロ」説や、宣教師が伝えたので寺院を意味する「テンプル」説などなど。面白いところで、天竺浪人(故郷を離れた浪人)が江戸にふらりとやって来て屋台店を始めて作った料理だから、天竺浪人ふらりを略して「天ぷら」説というのもあるのですよ。この天竺浪人説は戯作者の山東京伝が名付けたと、京伝の弟の京山がいっています。

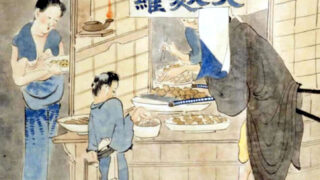

語源はどうであれ、江戸の屋台店で流行った江戸前の天ぷらとは海老、穴子、銀宝、貝柱などにゆるく溶いた小麦粉をつけて揚げたもの。きわめて安直な食べ物で、スナック感覚で食べられていたのです。この江戸前天ぷらの他、魚のすり身を揚げたものを天ぷらと呼んでいたのですね。今も関西から西ではさつま揚げのことを天ぷらといっているところが多いです。

飫肥天の材料

さて、飫肥天ですが、さつま揚げの兄弟分のようなものと考えていいかもしれません。さつま揚げは飫肥藩の隣の薩摩藩でよく作られ、そこから全国的になったので「さつま揚げ」の名前が知られていますね。ちなみに、鹿児島ではこれをさつま揚げといいません。「つけあげ」あるいは「つきあげ」というんですよ。

飫肥天とさつま揚げの違い

飫肥天はさつま揚げと同じく魚のすり身を原料に使います。そのあとが違うのです。豆腐を砕いてすり身に入れ、味噌と黒砂糖を加えます。それゆえに揚げ上がりがとても柔らかく、ふわりとした食感となっています。

味も黒砂糖独自の甘さが感じられて風味が豊かです。すり身にされるのは鰯、鯵、鯖、鰹、鰆、飛び魚など日向灘で獲れる新鮮な魚介です。江戸時代から飫肥は漁業も盛んだったのです。

以下はさつま揚げの写真ですが、飫肥天との違いは見た目ではわからないですね。

飫肥天の背景

この飫肥天の背景には江戸後期、甘蔗栽培のため、大隅諸島やトカラ列島·琉球などから移って来た人たちの存在があります。

飫肥藩近くの油津港は、江戸後期より鰹漁の基地となったため、南西諸島の漁師との交流の場となりました。

六十余州名所図会 日向 油津ノ湊 飫肥大島 歌川広重(うたがわひろしげ・1797-1858)

六十余州名所図会 日向 油津ノ湊 飫肥大島 歌川広重(うたがわひろしげ・1797-1858)

飫肥天はなぜ甘いのか

その縁で、飫肥藩が甘蔗(かんしょ/サトウキビのこと)栽培と黒砂糖作りを始めたとき、南の島から砂糖作りの技術者を呼び、南西諸島の人たちの移住が始まりました。

そしてかれらによって、黒砂糖を使用した揚げ物が伝わっていったのです。江戸時代は甘いものが大好きな時代であり、砂糖作りが重要な産業となったのですね。

現在、飫肥藩の城下町は日南市に含まれます。この日南というのは日本の南の地という意味だそうですが、昭和の大合併の際、古い港町の油津と飫肥が、「油津市」「飫肥市」を競って譲らず、結局、どちらでもない日南市に落ち着いたのです。そして、黒砂糖作りは、今もわずかだが続けられているみたいです。「さとねり」として知られています。それは、風田製糖組合で行われています。師走の風物詩として知られています。

この投稿をInstagramで見る