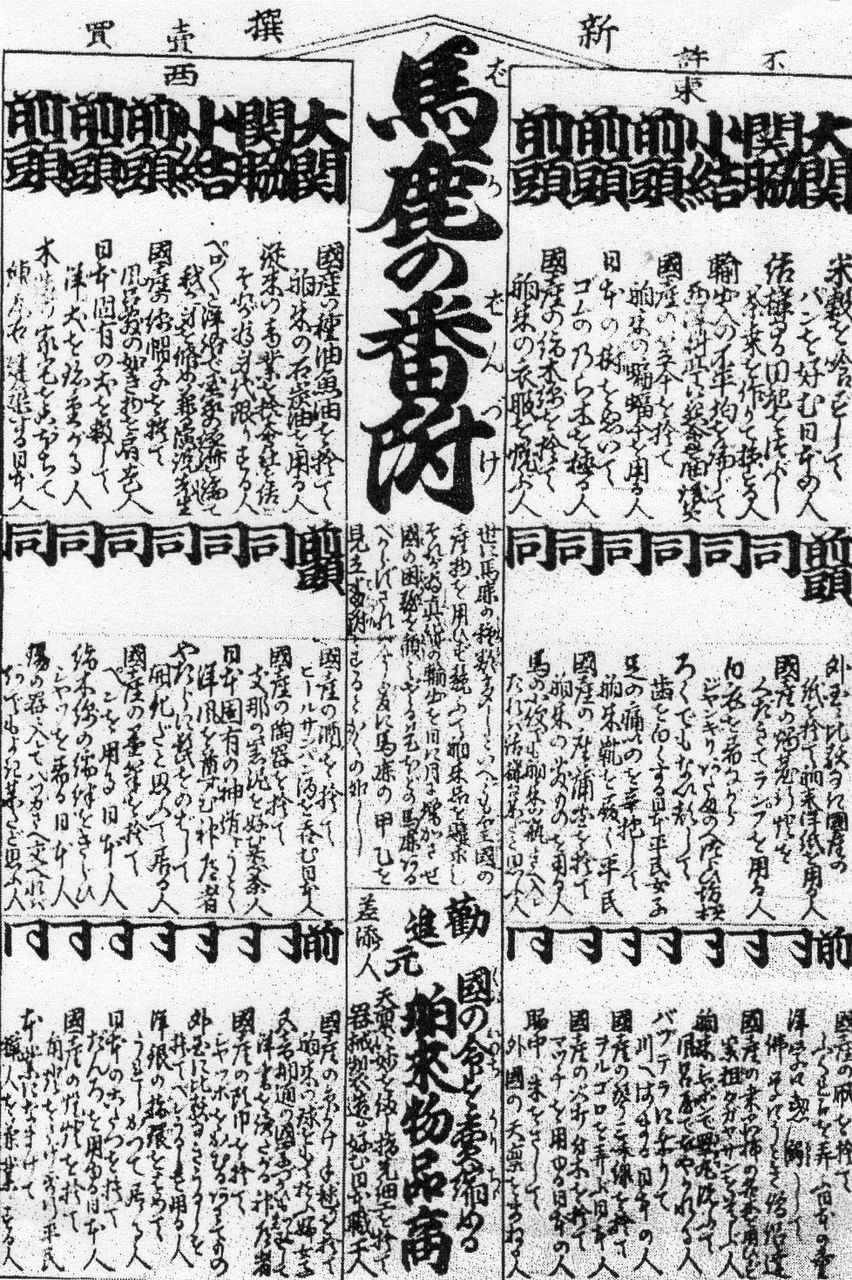

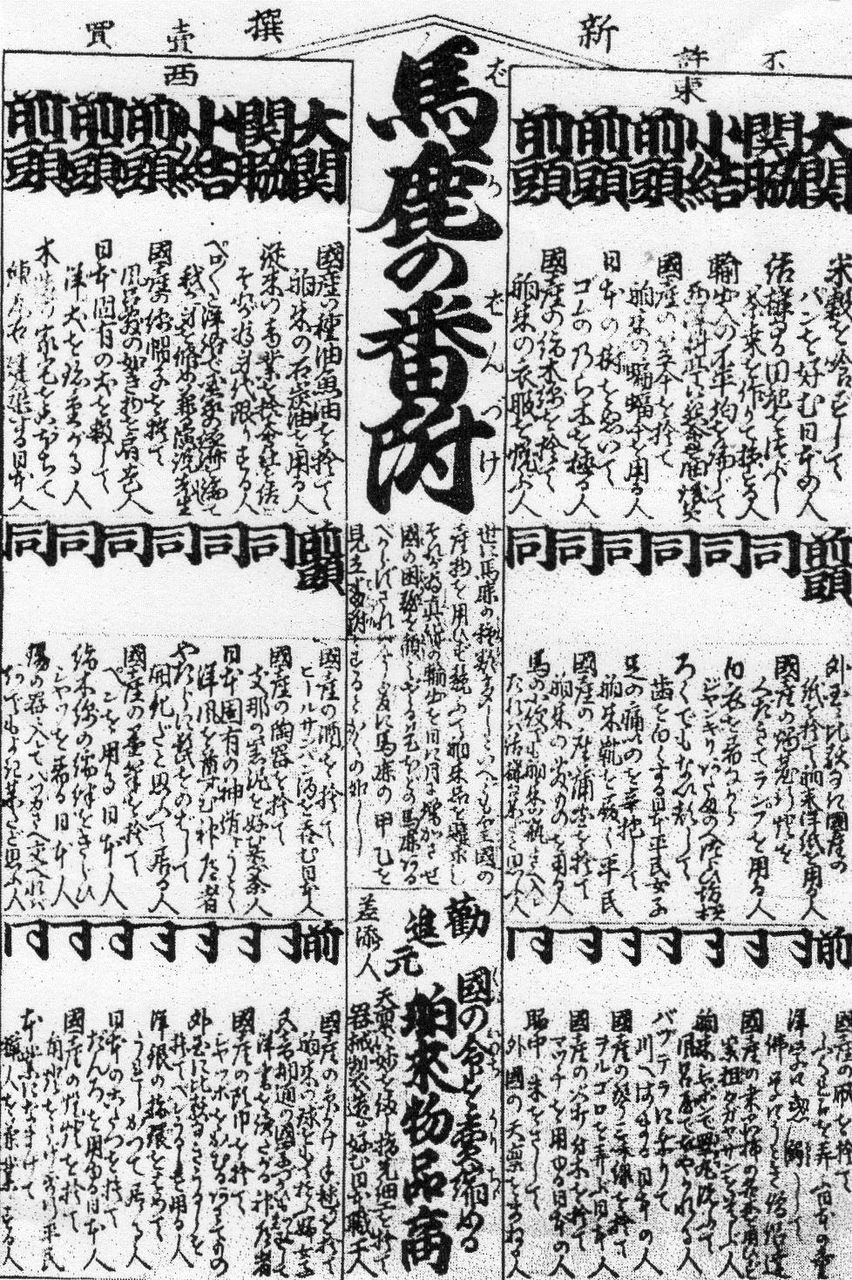

印刷された「馬鹿の番付」

今回は「馬鹿の番付」を取り上げたいと思います。これは、明治初期に出されたもので、時代がわかることで大変興味深いものです。食文化に関わる内容が多くこのブログでも取り上げたいと思います。

Contents

落語に出る「馬鹿の番付」

「馬鹿の番付」は落語で使われて、有名になりました。「野ざらし」という落語のまくらに、「馬鹿の番付」というものが出てくるのです。

- 西の大関は「醤油を三升飲んだ奴」

- 東の大関は「釣りをする人」

なぜ「釣りをする人」が馬鹿かと説く理由は、水中に魚がいるかいないかわからないのに釣り糸をぼ〜っと一日中垂らしているからだそうです(これは話す方も聞く方も釣りがわかっていないから笑えるネタですね!)

番付とは

番付(ばんづけ、番附とも表記)は、大相撲における力士の順位。またそれを紙面に写した表。そのうち後者は番付表とも呼ぶ。

番付編成によって確定した序列を、独特の様式で記載したものを、番付表という。

番付表の特徴としては、全体を東西に分け、紙面上ではそれを左右に振り分け、ほぼ同格のものを対称の位置に並べるという表示形式があげられる。

番付表は相撲の本場所の会場で、1枚50円で販売されている。会場では1枚単位のほか、2枚セットで売られていたり、また過去の番付が異なる値段で売られていることもある。

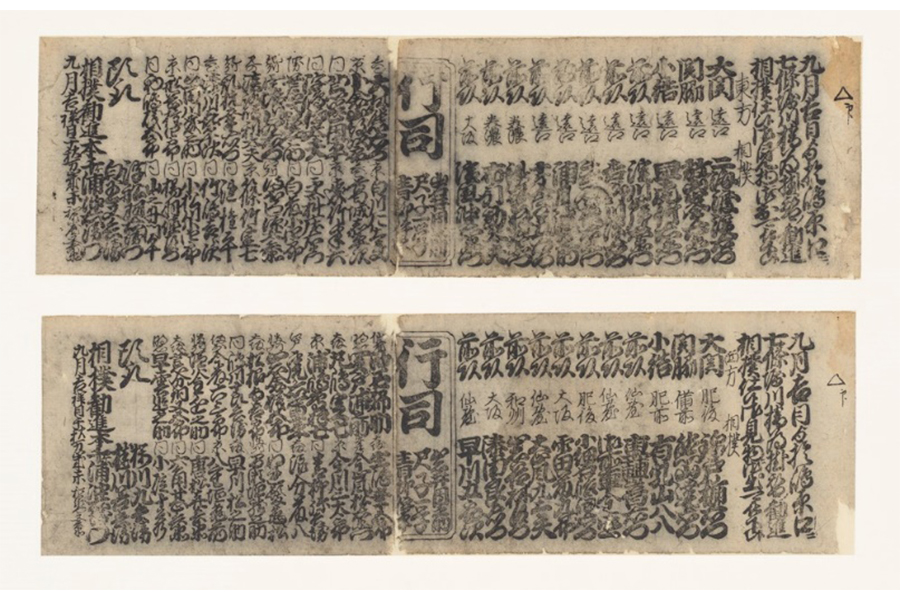

いつ頃から番付が作られていたかは定かではないが、遅くとも元禄年間(1688~1704)には板番付(木の板に墨書した番付)を興行場入口に掲げていたことが分かっています。紙に刷られた形で現存する最古の番付は、正徳年間(1711~1716)と推定されているそうです。

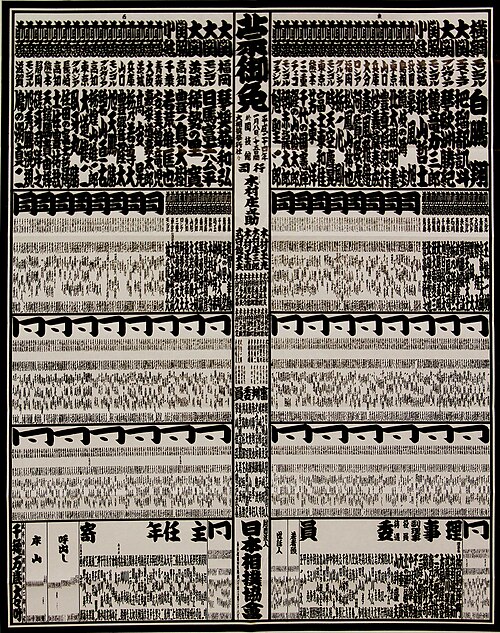

番付表(平成24年1月場所)

番付表(平成24年1月場所)

享保13年(1728)9月の二枚番付

享保13年(1728)9月の二枚番付

馬鹿の番付とは

「馬鹿の番付」は明治時代に印刷されたものです。

馬鹿の番付には2種類あるのです。

- 馬鹿の番付

- 新撰馬鹿の番付

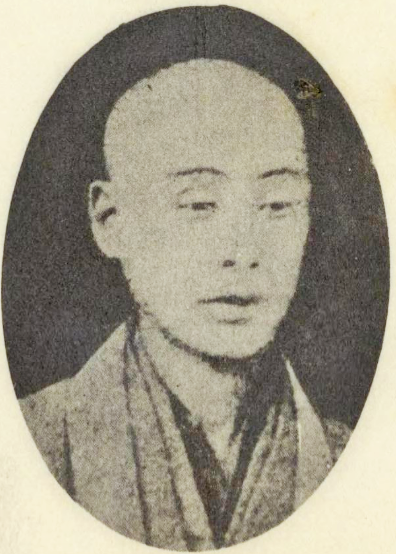

『馬鹿の番附』は「記名はないが明治初年の奇僧佐田介石が編集したものと云われている」とのことです。

奇僧佐田介石とは

佐田 介石(さた かいせき、文政元年4月8日(1818年5月12日)- 明治15年(1882年)12月9日)は、肥後国出身の幕末から明治初頭にかけての浄土真宗本願寺派(晩年は天台宗)の学僧。攘夷運動・梵暦運動の指導者、国粋主義者。号は等象斎。筆名に白川斎。急激な西洋化に警鐘を鳴らし、仏教的天動説や自給自足論など日本独自の文明開化を説いた。とくに外国製が国の成長を阻害するという佐田の「ランプ亡国論」は一時全国に知れ渡り、国産推奨の結社が各地で生まれた。

なかなかユニークな人物みたいですね。詳しくは上記、ウィキペディアをご覧ください。

今回取り上げた「馬鹿の番付」

今回取り上げました「馬鹿の番付」は「新撰」の方です。

番付の種類

- 大関

- 関脇

- 小結

- 前頭

あれ?横綱がいない?と思われますよね。

江戸時代に「地位としての横綱」はいなかったのです。

横綱の由来は、諸説ありはっきりとはしていない。地鎮をするときに綱を腰に締めて地面を踏む儀式から生まれたともいわれている。

江戸時代から明治末期までの横綱は、横綱を締めて土俵入りをすることを認められた力士の称号であって、地位ではなかった。はじめて横綱土俵入りを行ったのは、寛政元年(1789)の第4代横綱・谷風と第5代横綱・小野川。横綱を授与されたことは大変な話題となり、江戸時代中期の一大相撲ブームを引き起こした。以後、横綱土俵入りは相撲興行のハイライトとなり、相撲人気の一翼を担っていく明治23年(1890)5月場所の第16代横綱・西ノ海(初代)からは「横綱」の文字が番付に載るようになり、「横綱」という大関の上位に位置する地位としての認識が広まっていった。現在のように、「力士の最高位」として明文化されたのは明治42年2月のことである。

横綱の代数は、第12代横綱・陣幕が引退後の明治33年に富岡八幡宮(とみおかはちまんぐう、東京都江東区)に建立した横綱力士碑を基にして、現在に至っている。

地位としては「大関」が一番上

現在では横綱というと、最高位で最も強い力士のことですが、江戸時代は「大関」が最高位だったのですね。

日本酒「大関」の由来

「大関」といったら日本酒を思い浮かべる人も多いでしょう。日本酒「大関」の命名の由来は以下です。

理由の1つは「大関」がその音からして「大出来」に通じ、また「覇者」を意味するということ。もう1つは当時人気上昇中であった大相撲にちなみ、その最高位としての「大関」を通したイメージづくりでした。この大相撲という媒体を使っての宣伝活動からは大関の変わらぬ魁精神が窺えます。

大相撲に「横綱」の称号が地位として定められた後も「横綱は強いようでもどんづまり 私がかうならのびる大関」というコピーの広告を展開しました。

それでは、その内容を見てみましょう。

馬鹿の番付の内容

「馬鹿の番付」は、外国製品が大量に輸入されることで、国産品が廃れることを憂えている思いでつくられた番付なのです。

その内容から「舶来品」対「国産品」の構図が見られます。輸入ものを重宝がる舶来品信仰に踊る「馬鹿」者を描いているわけです。

大関

- 東:米穀を喰はずしてパンを好む日本の人

- 西:国産の種油魚油を捨て舶来の石炭油を用る人

明治初期の文明開化期に「あんパン」が登場したことで一般に広まりました。

関脇

- 東:結構なる田地をつぶし茶桑を作りて損する人

- 西:従来の商業を捨て会社を結びそれが為身代限りする人

東は、茶桑政策というものを指していると思われます。

この政策により、武家地面積の約1割にあたる102万5207坪が農地として開墾されたものの、所期の成果はあがらなかった。一般に、桑茶政策は失敗した都市政策であると考えられているが、一方でこの政策を通し、東京の大部分を占めていた武家地は、経済活動の場として開かれるようになった。

為身代限りは江戸末期から明治初期までの制度です。この内容は、昔の商法を捨てて、新しい会社というものを設立して失敗している人を表しています。

江戸時代から明治期まで、負債を支払うことができなくなった者があった場合、官の宣告と強制執行によってその全財産を提供させ、負債の支払いにあてるよう強制すること。この処分を受けた者は、未払いの負債を全部支払うまで、常人としての種々の権利や資格を失う。また、その未払いの負債を支払う義務は、子孫にまで及んだ。明治二四年(一八九一)旧商法の施行によって廃止。今の破産にあたる。身代切り

これらは現在あまり知られていないのですが、当時は大きな社会問題になっていたと想像します。

小結

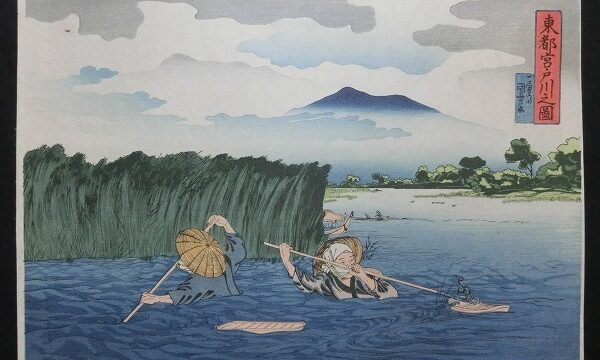

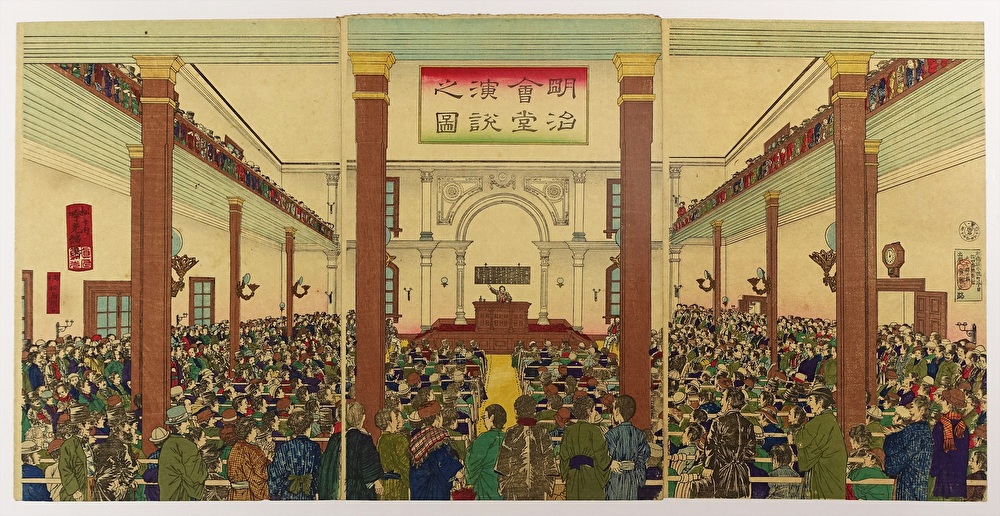

- 東:輸出入の不平均を論して西洋料亭に懇会を開く議員

- 西:ペロペロと洋語で国家の経綸を論じて我が身を修め兼ねる演説先生

東は西洋料理に関してのものですね。

20231201-P1034183.jpg)

明治時代の西洋料理は、文明開花とともに導入されました。まず、宮中や一部の上流階級の中で食されました。その後、明治後期から大正期にかけて、日本独自に発展した「洋食」として一般庶民にも広まりました。カレーライス、とんかつ、コロッケなどがその代表で、当時の西洋料理の食材の入手困難さや日本人向けのアレンジが、現在の人気洋食メニューを生み出す要因となりました

西は当時の文化人のことを揶揄していますね。

前頭

- 東:国産の笠傘捨て舶来の蝙蝠(こうもり)を用る人 日本の樹をぬいてゴムののら木を植る 国産の縞木綿を捨て舶来の衣服を喜ぶ人

- 西:国産の綿帽子を捨て風呂敷の如き物を肩巻人 日本固有の犬を殺して洋犬を珍重がる人 木造の家宅をこぼちて煉瓦石で建築する日本人

東の一番最初は蝙蝠傘を用いる人ですね。

西の表現は難しいです。綿帽子は、裕福な家の女性が外出する際に頭からかぶった、白く厚手の布です。「風呂敷の如き物を肩巻人」は難しい表現ですね。これは男まさりの格好という表現なのだと思います。