ルイ14世の肖像(仏: Louis XIV、1638年9月5日 – 1715年9月1日)

Contents

ルイ14世はどんな人?

ルイ14世はブルボン朝の最盛期を築き、「太陽王」と呼ばれたフランス国王です。

ルイ14世は積極的な対外戦争で領土を拡大しました。「王権は神から付与されたものである」という「王権神授説」を掲げて絶対君主制を確立したことでも有名ですね。また、世界遺産として登録され、観光地として有名なヴェルサイユ宮殿を建設しました。

王権神授説または神授王権とは、「王権は神から付与されたものであり、王は神に対してのみ責任を負い、また王権は人民はもとよりローマ教皇や神聖ローマ皇帝も含めた神以外の何人によっても拘束されることがなく、国王のなすことに対しては人民はなんら反抗できない」とする政治思想のことである。

ウィキペディアより

Jean Jouvenet の描いたルイ14世の「ロイヤルタッチ」

ロイヤル・タッチは治癒儀礼です。国王は自然を超えた存在と考えられました。フランス王は、ロイヤル・タッチの時に「王、汝に触れる。神、汝を癒(いや)したもう」と口にしたのですよ。

これは、「瘰癧(るいれき)さわり」と呼ばれることもありました。瘰癧(るいれき)という結核菌による病気をロイヤル・タッチが治すとされたのです。

\なるほど!そう繋がっていたのか!一読オススメします/

ルイ14世は胃の大きさが普通の人の2倍あった!?

ルイ14世の胃は普通の人に比べて、2倍の大きさだったと言われています。ルイは食欲旺盛なことで知られていました。

太陽王と呼ばれたルイ14世は、1660年代にヴェルサイユ宮殿の建設を開始しました。この地の王族の狩猟小屋を宮殿に変えたのです。ここに永住することになったルイは、食事を中心とした儀式を行っていたのですよ。

グラン・クヴェールとは

軽い朝食とボリュームのある昼食に続いて、夜10時頃には「Grand couvert (グラン・クヴェール)」と呼ばれる晩餐が行われました。これは、ヴェルサイユ宮殿で、王様が行なっていた「公式晩餐」のことなのです。つまり、人々を招いて、その前で食事をしているところを見せるのです。

この頃の王の生活は、儀式につぐ儀式で、まるで繰り広げられる劇の主人公のようなものでした。

この奇妙な晩餐は王の居室で行われました。王室の人々や廷臣、一般の人々が参加したのですよ。時には音楽家が王と客のために演奏することもありました。

王室の生活を覗き見したいという欲求は、古くからあったのです。どの時代も大衆紙のような好奇心はあったのですね。

その人々の好奇心は、この「グラン・クヴェール」と呼ばれる、国王と王妃が一般の人々の前で食事をする儀式で満たすことができたようです。

\ナチュラルチーズの中ではこれが好きです/

歴代の王は

ルイ14世

ルイ14世は、毎晩のようにヴェルサイユ宮殿で家族や宮廷人に囲まれて食事をしていたといわれています。食事は決まった場所ではなく、王の寝室か、または王が食べたいと思ったどこかの場所で食事をとっていたようです。決まった場所で食事する習慣はなかったのですね。

ルイ15世

ルイ15世は、凝った礼儀作法に従ったこの儀式を嫌っていたみたいですね。ルイ15世の時代には食事室が設けられ、食事を儀式やショーとしてではなく、生活の中の楽しみとしてとらえるようになりました。

ルイ15世( Louis XV、1710年2月15日 – 1774年5月10日)

ルイ15世( Louis XV、1710年2月15日 – 1774年5月10日)

彼はより多くの食事をプライベートでとるようにしています。ちなみにルイ15世はルイ14世のひ孫です。

ルイ16世

ブルボン朝治世の終わり、ルイ16世とマリー・アントワネットは、日曜日にのみグラン・クヴェールで食事をするようになったらしいです。

ルイ16世、マリー・アントワネット、後のルイ18世とシャルル10世、その他のブルボン家の人々のグラン・クヴェールの様子を描いた1791年のフランス風刺画。

ルイ16世、マリー・アントワネット、後のルイ18世とシャルル10世、その他のブルボン家の人々のグラン・クヴェールの様子を描いた1791年のフランス風刺画。

ルイ14世の食事

典型的な食事は、なんと20~30品で構成されていました。

まず、キジや貝、スープ、パテなどのオードブルが出てきます。

果物は大きなピラミッド型に盛られていました。他には、鶏肉、七面鳥、鴨肉、猪肉、鹿肉、牛肉などのローストやパイなどがありました。亀が米や野菜と一緒に出されることもあったようですよ。カキ、サケ、イワシはメインディシュであり、肉を野菜と一緒に煮込んだものもありました。

王はサラダを好み、生野菜もよく食べていたという話もあります。食事の際にワインやシャンパンを飲むのが習慣でした。

ルイの義理の妹であるパラティーノ王女(1652〜1722)によると、王は非常に食欲旺盛であったといいます。

パラティーノ王女

パラティーノ王女

彼女はこう言っています。

「スープ4皿、キジ1羽、ヤマウズラ1羽、サラダ大皿、ハム2枚、ニンニク入りマトン・オー・ジュ(肉の焼き汁をかけたもの)、ペストリー1皿、それに果物とゆで卵を食べていました」

ルイ14世は大食漢なのがよくわかりますね。

ルイ14世はどのようにしてこれほど多くの食べ物を食べられたのでしょうか?

ルイ14世の胃袋は本当に平均的な人間よりも大きかったのでしょうか?

胃の大きさは人によります。一般的に、胃の容量は1.2リットルから1.6リットルくらいです。しかし、胃は筋肉であるため、伸縮して4リットル近くのミルクを入れることができるのです。

人は食事をすると胃が伸び、食べ物が消化されると元の大きさに戻ります。食べ過ぎると胃が膨張してしまいます。ルイ14世のようにいつも食べすぎていると、胃も膨張するでしょうね。

ルイ14世は手で食事していた

17世紀にはフォークが普及し始めていましたが、ルイ14世は指で食べることを好みました。ルイ14世は、宮廷人がスプーンやナイフを使うことは認めていましたが、それは角が丸くて鈍いものに限られていたのです。暗殺防止ですね。

1669年、ルイ14世は食卓で使うナイフの先を武器にならないように削ることを命じています。

この話題は以下にも詳しく書いてあります。どうぞご覧ください。

「口の奉仕者」

銀の皿に盛られた王の食事の準備には、「口の奉仕者」と呼ばれる、なんと300人以上の人々が従事していました。

衛兵が厨房(グラン・クヴェールの会場から約1.4km離れた場所にあるところ)から料理を食卓に運び、召使が王や廷臣にそれぞれの料理を告げていたのです。

もちろん、宮殿に食事が到着しても、それから数々の回廊や広間を通り抜けなければいけません。やっと国王の食卓に着くころには、熱かった料理もかなり冷えていたといいます。その上に、毒見も行われますからね。

江戸幕府での将軍も暖かい料理にありつけませんでした。どこの国でも、支配者というのはこのようなものだったのではと想像します。

王が食事をしている間、客はしばしば王のそばにいましたが、全員が食事をするわけではありません。すべての人が食事をするわけではなく、立ったままで王が食事をするのを見守る人もいたのですよ。

食事を終えると

ルイ14世が食事を終えると、他の人が食事を終えたかどうかにかかわらず、召使がすべての皿を片付けます。夜11時半頃にベッドに上がる際には、果物の砂糖漬けを食べていました。

2型糖尿病がルイ14世の死因?

ルイ14世は、足の痛みを訴えてから数週間後の1715年8月13日に亡くなりました。まもなく77歳になろうとしていた彼は老齢になって太り気味になり、左足が壊疽(えそ)になってしまったのです。後に伝記作家は、ルイ14世が2型糖尿病を患っていたのではないかと推測していることがとても興味深いです。運動不足、不健康な食事、肥満は、この病気のリスクを高めますね。

ルイ14世の心臓はどうなったか

死の翌日には、中世からの伝統に従い、遺体が解剖され、体と心臓と内臓の3つに分けられました。これはルイ14世の亡くなる数世紀前に始まったフランスの王の伝統です。3つの部分はそれぞれ別の教会に埋葬されました。遺体を複数の場所に埋葬するための実用的な措置は以下のようでした。

内臓を除いた体は塩やハーブを詰めて鉛の棺と木の棺に、内臓は鉛の桶に、心臓は香りを付けて鉛と金の箱と鉛の箱に入れて封印されたのです。

死んだ王は、全国民が見ることができたのです。当時のヨーロッパの王族の習慣では遺体をそのまま見せるか、王に似せた人形を見せるかのどちらかでした。ルイ14世の場合、遺体が見られたのは死の当日のみで、あとは宮殿の別の部屋で棺だけが8日間一般公開されたそうですよ。

ルイの心臓は防腐処理され、その心臓は、父王ルイ13世の心臓の傍らに置くために、ヴェルサイユからサン・ポール・サン・ルイ教会に運ばれました。ルイ14世の死後77年間、その心臓はそこに留まったのです。

皮肉なことに、77年ちかく生きたルイ14世は、死後また77年経ってその心臓が旅立つことになるのです。

盗まれた心臓

フランス革命が起こりました。革命軍は、現国王 ルイ16世と王妃の首を切るとともに、二人の旧国王の心臓を処分したのです。胸の部分は造幣局の命令で溶かされ、2人の王の心臓は風景画家のアレクサンドル・ポー(1751〜1820)に売られたといいます。

アレクサンドル・ポーの描いた絵/カプシーヌ大通りと城壁の下通り

アレクサンドル・ポーの描いた絵/カプシーヌ大通りと城壁の下通り

1791年にサロンにデビューしたアレクサンドル・ポーは、樹木が主役の風景画を中心に発表しました。革命期には、王家の聖遺物の解体を担当していた建築家ルイ・フランソワ・プティ・ラデル(1739-1818)と親交を深めました。プティ=ラデルは、それまでサン=ポール=サン=ルイ教会に保管されていたルイ14世の心臓のミイラをポー・ド・サン=マルタンに渡したと言われています。この遺物を砕いて顔料として使い、深みのある赤、そして茶色を得たとされています。

これは「マミーブラウン」と呼ばれるものです。どうも、アレクサンドル・ポーは「マミーブラウン」のために王の心臓を利用しようと思った節があるのです。

マミーブラウンとは

マミーブラウンは16世紀、17世紀ごろより、松脂、没薬とすり潰されたエジプト産のヒト、あるいはネコ科動物のミイラを原料として製造されはじめ、その透明度の高さからグレーズ画法、濃淡や陰影、明るい色調の描写に用いられた。マミーブラウンにはひび割れやすい性質があり、また成分や品質に大きなばらつきがあったほか、アンモニアや脂肪の微粒子が含まれていたために他に使われている絵具を変質させるおそれがあった。

そしてこのルイ14世の心臓は流れ流れて、ヨークのヨーク大司教のエドワード・ヴェナブルズ=ヴァーノン=ハーコート卿の手に渡ってしまいました。

1848年にハーコート卿を訪れたウィリアム・バックランドは、ミイラ化したルイ14世の心臓の存在を知るのです。

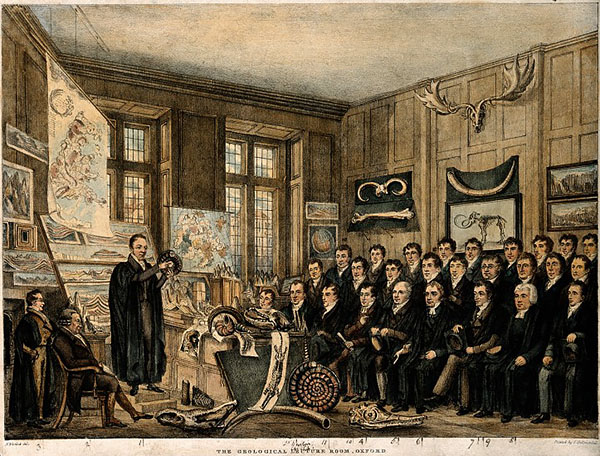

ウィリアム・バックランドという人物

ウィリアム・バックランド(1784年3月12日 – 1856年8月24日)は、できるだけ多くの種類の動物を食べようとしました。しかし、彼が食べた最も奇妙なものは、王様の心臓だったのです。

ウィリアム・バックランドは、地質学者、古生物学者、動物学者、司祭、講演者、そして何でも食べる男など、さまざまな顔を持っていました。

1784年、イギリスのデボンシャーに生まれたバックランドは、知識が命の糧であるかのように貪欲に知識を得ようとしました。1801年に奨学金を得てオックスフォード大学に入学し、この名門大学で初めて地質学を学んだ人物となりました。また、オックスフォード大学では、講師や聖職者を務めています。

バックランドは、異端な教育スタイルで評判になっています。バックランドは、ハイエナの頭蓋骨を学生の顔に突きつけながら、知識を試すような質問を怒鳴りつけていたというからすごい人物ですね。

また、「動物馴化協会」の一員として、さまざまな動物をイギリスに輸入していた。バックランドは学部で、ヘビ、ワシ、サル、そしてビリーという名のハイエナなど、さまざまな生きた動物を飼っていました。

順化協会(じゅんかきょうかい、英語名:Acclimatization society)は、他地域の動植物を移入することで、その地域の生物相を第一次産業的及び植民地経営の視点から利益が上がるように改変するために創設された親睦団体。主に19世紀に活動し、今日世界各地の生態系に大きな負の遺産を残した。

なんでも食べる男・ウィリアム・バックランド

ウィリアム・バックランドは、動物の肉にも目がなかったのです。ウィリアム・バックランドの好物はネズミのトーストだったといいます。(十分、気持ち悪いですね)他にも、パーティーではイルカや豹、子犬などを食べていたというから凄まじい好奇心です。また、彼が主催した「動物順応協会」では、ナメクジやカンガルーなども食べていたといいます。ここまでくると本物のゲテモノ食いですよね。

ウィリアム・バックランドの究極の目標は、地球上のすべての動物を味わうことだったのです。バックランドが食べたものの中で最もまずかったのは、モグラとアオバエだったというのですが、その失敗が彼を励まし、さらに多くのものを味わうようになったといいます。

彼の味覚は、動物の肉だけでは満足しませんでした。ウィリアム・バックランドは、イタリアの大聖堂の石灰岩の壁を試食して、壁や床に聖人の血が染み込んでいるという地元の伝説を否定しました。

バックランドは、その伝説を否定するために、イタリアの大聖堂で石灰岩の壁を試食し、その血はコウモリの尿であると結論づけたのです。(う〜ん、こんな実験したくないですね)

講義するバックランド

講義するバックランド

その日が来た

ウィリアム・バックランドの最も有名な話は、1848年にハーコート卿を訪ねたときのことでしょう。

ハーコート家は、フランス王ルイ14世の心臓のミイラとされる褐色軽石状の入った銀製ロケットを持っていました。ロケットとは、一般的に金属性の小さな容器に写真などを入れて、細い鎖で胸に吊るす、(女性の)装身具です。この場合は、このロケットは大きなものだと思います。

ハーコート家はこのフランスの宝をどうにかして手に入れたようです。ハーコート家はこのフランスの宝物を手に入れると、ヨーク大司教を含む数人の著名なゲストが出席したフォーマルなディナーの際に展示したのです。

ミイラ化した心臓は、13世紀に遡るフランスの伝統行事の一部で、亡くなった王の遺体から分離されていました。内臓はミイラ化し、遺体とは別の場所に安置されていますからね。

王は通常、自分の心臓の行き先を正確に指定します。ルイ14世の場合、彼の心臓は父親の心臓の隣に置かれました。王の心臓は、ベルベットの枕の上に置かれたクリスタルのディスプレイに収められていたのです。

フランス革命が起こると、フランスの新秩序は君主の心臓がどうなろうと気にしなくなりました。その時、このルイ14世の心臓が旅立ったのですね。

ロケットには、王の心臓のクルミ大の部分が入っていました。ルイ14世の心臓の大部分は、前述のようにフランスを離れる前に、「マミーブラウン」と呼ばれる非常に特殊な絵の具に粉砕された可能性が高いのです。

ラファエル前派の芸術家たちはこの顔料を好んで使用しており、そのような芸術家の一人が王家の心臓の大部分をこの特別な顔料に挽いたのです。心臓が絵の具のベースとして使われなくなった後、どういうわけかイギリスの貴族がその残りを手に入れたということです。

奇人の中の奇人・ウィリアム・バックランド

この豪華な晩餐会が行われたのは、英国の歴史に名を残す奇人が何人もいたヴィクトリア朝時代のことです。その中でも、奇人中の奇人、ウィリアム・バックランドは、このユニークな機会を逃しません。ハーコートのゲストがディナーテーブルを回っている間に、君主の心臓を食べようとしました。

銀のロケットを手にしたバックランドは、「私は多くの奇妙なものを食べてきたが、王の心臓を食べたのは初めてだ」と言ったそうです。

そう言って、彼はその物体を口に入れ、飲み込みました。

その場にいた他の人の顔を想像してみてください。ある人はじっと見ていたかもしれないし、また、ウィリアム・バックランドの奇行を知っている人は、このような行動をとることを期待していたかもしれません。晩餐会に参加しなかった人は、誰かが作った突飛な話だと思ったかもしれません。

ウィリアム・バックランドは1856年に亡くなりましたが、王様の心臓を食べてもあまり非難はされなかったようです。この著名な英国人は、他の多くの有名な英国人に混じって、ウェストミンスター寺院に埋葬されているのですよ。

イギリスの名誉ある奇人、ウィリアム・バックランドの話はこれだけでは終わりません。

彼は動物食と呼ばれる動物の肉への欲望を息子に伝えたのです。息子、フランク・バックランドは、「何でも食べる男」二世として知られ、数々の賞を受賞した科学者である父の伝統を引き継いだのでした。

以上、ルイ14世が食べるために使った胃と、食べられてしまった彼の心臓の話題でした。

\なるほど!そう繋がっていたのか!一読オススメします/