Contents

会津若松に行った

会津若松市(あいづわかまつし)は、福島県会津地方東部にある市。会津地方の中心都市である。計量特定市に指定されている。1899年(明治32年)に市制施行。1955年の周辺市町村合併以前の旧市名は若松市。

会津若松といえば若松城

若松城(わかまつじょう)は、福島県会津若松市追手町にあった日本の城。別名鶴ヶ城(つるがじょう)で、地元ではこの名で呼ばれることが多い。また、同名の城が他にあるため、会津若松城(あいづ わかまつじょう)とも呼ばれる。さらに文献では黒川城(くろかわじょう)や、会津城(あいづじょう)とされることもある。現在は、「若松城跡(わかまつじょうせき/わかまつじょうあと)」として国の史跡に指定されている。

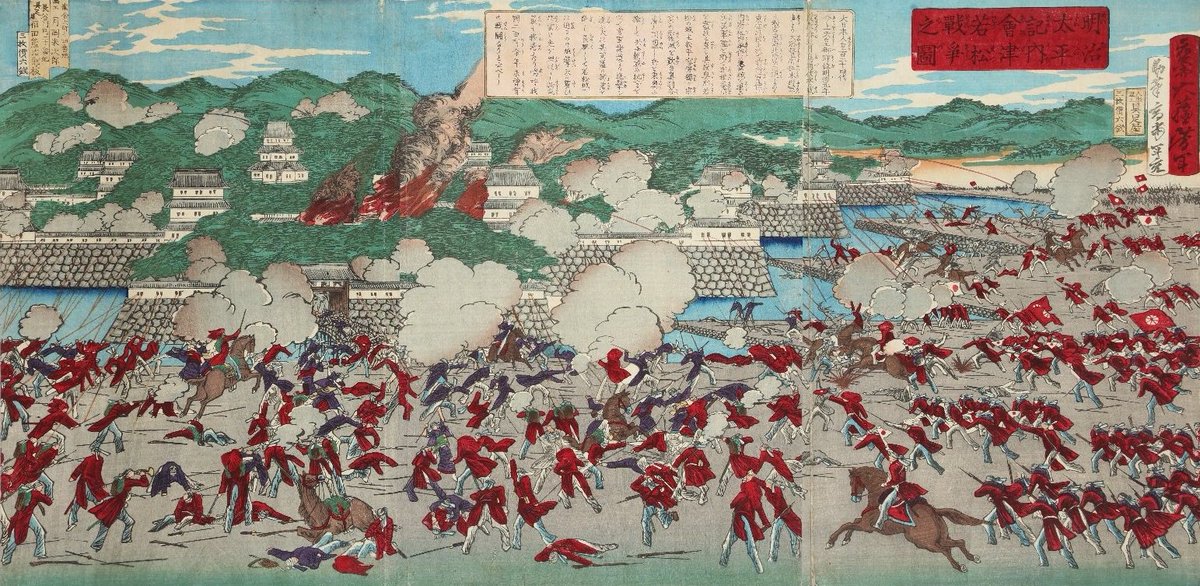

鶴ヶ城は今から約630年ほど前に、その前身ともいえる東黒川館を葦名直盛が築いたのがはじまりと言われています。戊辰戦争では約1ヶ月に及ぶ激しい攻防戦に耐えた名城として、その名を天下に知らしめました。会津藩主の松平容保が降伏するまで、新政府軍の猛攻に耐えた堅城として知られています

明治6年(1873年)の廃城令

この城は明治6年(1873年)の廃城令で「存城」(陸軍の管理下に置く城)とされましたが、新政府への抵抗の象徴とみなされ、旧来の建物は取り壊しの対象となりました。1874年、陸軍は石垣や樹木以外の不要な建物は取り壊すよう通達し、これに基づき多くの建物が取り壊されました。

明治元年(1868年)の若松城 戦争の傷跡が痛々しいですね。

明治元年(1868年)の若松城 戦争の傷跡が痛々しいですね。

昭和40年に再建

昭和40年に再建、平成12年には天守に続く建物「干飯櫓・南走長屋」が江戸時代の工法・技術を用いて復元されました。

再建された当時の若松城の写真

やっと晴れ間が見えました!この日は曇っていて、写真撮りづらかったのですが、急いでこの写真を撮りました。

現在の若松城

現在、天守の内部は博物館となっており会津の歴史に触れることができます。平成23年には「赤瓦」へのふき替えが完了し幕末当時の姿を再現し、現存する天守閣では国内唯一の赤瓦の天守となっているのですね。

渋川問屋に行った

渋川問屋さんの様子

会津若松の郷土料理を頂くために渋川問屋さんへ行って来ました。

明治15年創業の大きな海産物問屋さんです。

お店の建物も、インテリアも当時のものを使われていて、とても趣のある雰囲気です。

こちらでは、会津若松の郷土料理をコースで提供されているので、レトロな雰囲気を味わいながら、この地方ならではのお料理を楽しませていただきました。

渋川問屋で食べた

今回、頂いたお料理をご紹介します。

松前漬け

松前漬けは元々北海道、松前藩が発祥です。会津若松でも北前船で届いた、昆布、数の子などを用いた、会津若松独自の松前漬けが作られて来ました。

こちらが今回頂いた松前漬けです。

人参、昆布、スルメ、グリーンピースが入っていて彩りがキレイですね。

いろんな食材が入っているので、食感の違いがあって食べていて楽しめます。

味は結構濃いめなので、白いご飯が欲しくなります。

ニシンの山椒漬

日本酒の肴にピッタリなお料理です。

以下、農林水産省、うちの郷土料理からの記述です。

福島に生魚の流通がほとんどなかった江戸時代、北海道で獲れたにしんを乾燥させて「みがきにしん」にし、道外に流通させるようになった。これが会津地方に運ばれるようになり、保存がきく、たんぱく源になるという理由から重宝されるようになったという。特に福島は冬が長く、作物のとれない時期が長いために保存のきく食べ物が好まれていた。みがきにしんは馴染み深い食材となり、「にしんの酢漬け」などの郷土料理が作られるようになった。

みがきにしんに山椒の葉をかぶせ、醤油や酢、酒で味付けをする「にしんの山椒漬け」もまた、みがきにしんを使った料理の一つ。会津若松周辺でよく食べられており、「にしん鉢」と呼ばれる山椒漬け専用の器があるほど慣れ親しまれている。みがきにしんの大きさに合わせた長方形の器で、会津本郷焼きで作られているという。

こちらが今回頂いたニシンの山椒漬です。

ニシンのコリコリした食感と山椒の香りで、お酒が進みます。

ニシンのクセも無く、しっかり臭み抜きされています。

会津若松は海のない内陸で、冬は寒さの厳しい地域なので、乾物や保存食をうまく利用したお料理が多いですね。

ニシンの昆布巻き

ちょっと甘い 昆布がとろとろ

昆布が柔らかく煮てあるので、口の中でとろける感じがします。味は濃いめです。

棒たら煮

お正月料理でお馴染みのお料理ですね。

農林水産省、うちの郷土料理には以下のように書かれています。

その昔、内陸にある会津若松は、新鮮な魚介を手に入れることが難しかった。そのため、にしんや棒鱈、貝柱など、乾燥させて長く保存できるように加工した海産物がよく食べられていた。また、寒い冬の時期が長いこともあり、鱈を干物にした棒鱈をたんぱく源として重宝していたという。この棒鱈を何日もかけてじっくりと煮込み、甘辛く、骨までやわらかい煮物に仕上げた郷土料理が「ぼうたら煮」。かちかちに硬くなった棒鱈は戻すのにも時間がかかり、長い場合は一週間ほどかかることも。また煮込むのにも数日かかるため、手間暇をかけて作る特別な日の一品となっている。

こちらが今回頂いた棒鱈煮です。

棒鱈を柔らかく戻して、甘辛く煮たものにごぼうが添えてあります。

棒鱈は適度な歯ごたえが残っていて、しっかり味が入っています。

味付けはかなり濃いめで、白いご飯が食べたくなる味でした。

祝膳のこづゆ

キクラゲ、フ、糸蒟蒻、人参、ミツバ、帆立乾物、しめじ、里芋、、、とても沢山の具が入っています。

小さなお椀にさまざまな具が入っていて、お吸い物のような煮物のようなお料理です。

出汁は干し貝柱をたっぷり使ってあるので、しっかりとした旨味とコクがあります。とにかく具の種類が多いので、それぞれの味や食感が楽しめます。今までのお料理と比べてとても薄味でした。

ニシンの天ぷら

ニシンと季節の野菜の天ぷらです。

舞茸ご飯

優しい味のご飯です。

そば粒がゆ

カツオと昆布の出汁の効いた吸地にわさびが効いていて、その中にそばの実のつぶつぶが入っています。

とてもあっさりした香りの高いお吸い物でした。

総評

今回頂いたお料理は全体的に味がしっかりしていて、塩分、糖分共に濃い目です。

甘じょっぱい味付けが多い地域なのかもしれませんね。

お酒もご飯もたっぷり頂きたくなるようなお料理でした。

渋川問屋の情報

渋川問屋は予約していくことをおすすめします。開店時間などご確認ください。

YouTube で紹介されている渋川問屋

東北の料理がしょっぱいと感じる理由

全体的に東北の料理は塩辛いと感じる人が多いようです。その理由は以下のようですね。

寒冷な気候への適応

寒い地域では、塩分を多めに摂取することで血圧を上げ、体温を維持していました。

夏の農作業で汗をかき、失われた塩分を漬物などで補給していました。

保存食の文化

塩は食品の腐敗を防ぐ効果があり、長期保存するために塩分濃度を高める必要がありました。

その他の要因

三陸海岸などでは、製塩業が盛んで、塩が内陸部へ運ばれ、食生活と結びついていました。