Contents

鹿児島県のお茶

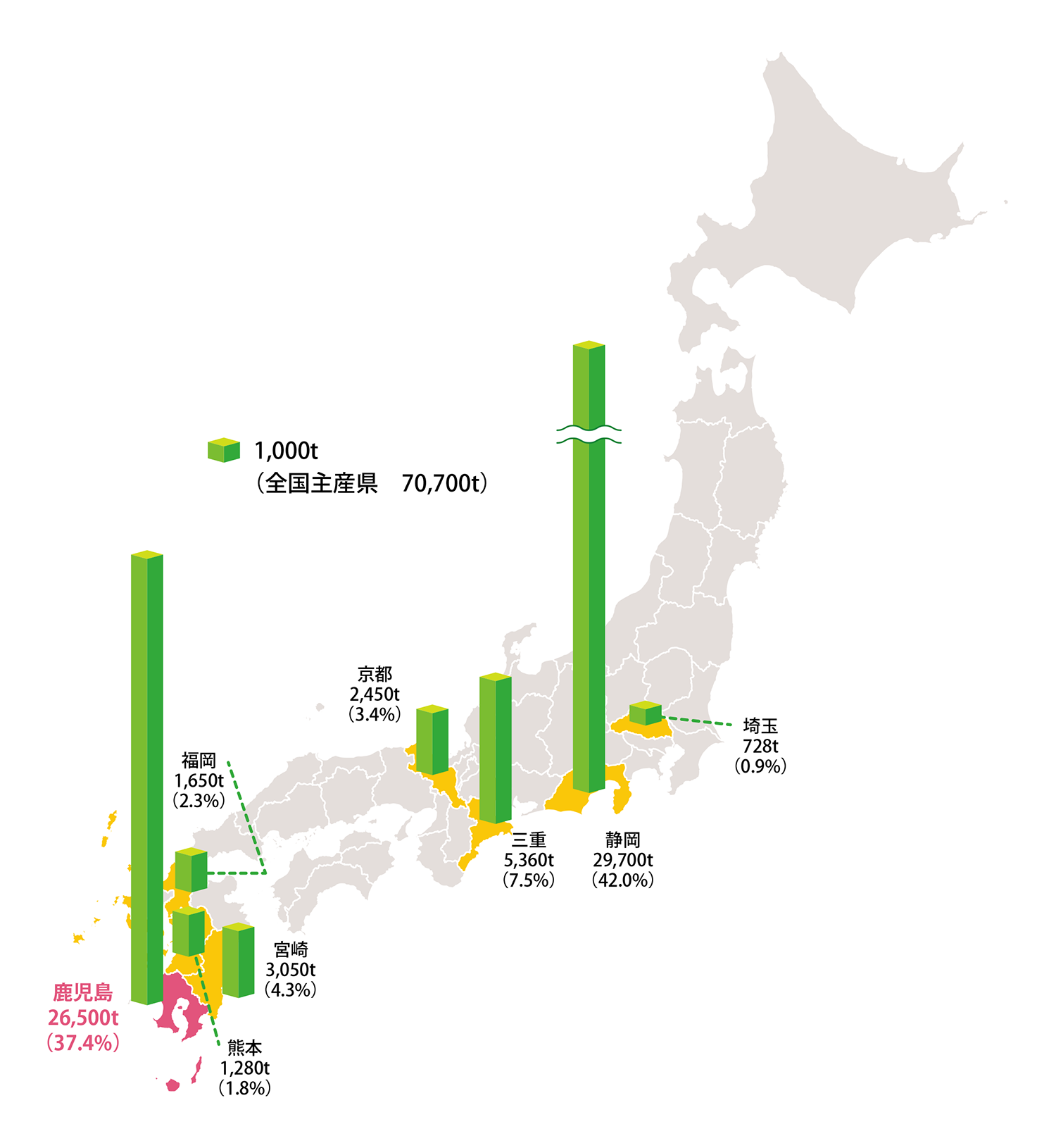

鹿児島はお茶の一大生産地です。しかし、意外とそれは知られていません。しかし、鹿児島県は静岡県に次いで茶の生産量が第2位、頴娃(えい)、知覧(ちらん)など、薩摩半島のあちこちに茶畑が広がっているのです。

鹿児島県の茶業は、広大な畑地と温暖な気象条件を活かし、生産量は年々増加しています。

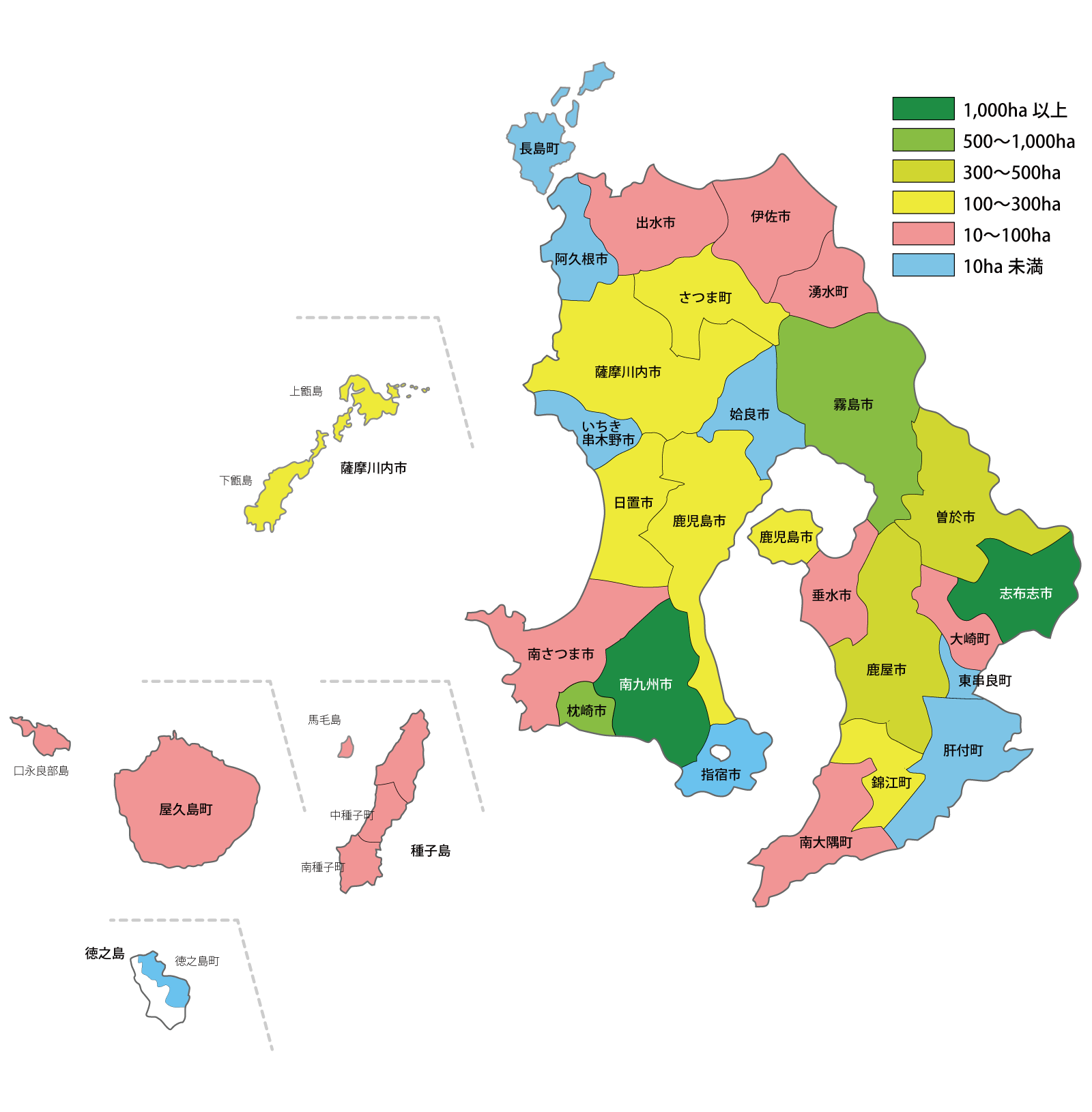

令和3年の栽培面積は8,300ha、荒茶生産量26,500tで全国生産量の約34%を占め、全国第2位の産地となっています。

また、乗用型摘採機の普及や加工施設などの近代化と合わせてクリーンなかごしま茶の生産が進んでおり、全国でも元気のある茶産地として期待されています。

頴娃町(えいちょう)は、鹿児島県(離島部を除く)の南部にあった町で、揖宿郡に属していた。2004年11月1日に喜入町が、2006年1月1日に山川町と開聞町がそれぞれ合併により郡から離れたため、揖宿郡唯一の町だった。

地名は「頴」の一文字で「えい」と読み、「娃」の部分は読まない、すなわち置き字の役割を果たしている。

知覧町(ちらんちょう)は、鹿児島県薩摩半島の南部中央に存在した町で、川辺郡に属していた。2007年12月1日に川辺郡川辺町、揖宿郡頴娃町と合併し南九州市となった。

知覧麓には武家屋敷が残っており「薩摩の小京都」と呼ばれる。第二次世界大戦中には大日本帝国陸軍特別攻撃隊の飛行場が置かれ、飛行場跡地には特別攻撃隊に関する資料を展示した知覧特攻平和会館がある。

頴娃(えい)、知覧(ちらん)は今は南九州市の一部ですね。頴娃(えい)、知覧(ちらん)も独自の歴史を持っています。

鹿児島茶の歴史

知られていない鹿児島茶

これまで鹿児島茶の名前が知られていないのは、他産地のブレンド用のお茶に甘んじて、自家ブランドとして売り込んでこなかったからです。茶業団体は、産地銘柄など特色のある原材料を強調して表示する場合は、その強調するものが重量比で50%以上含まれることとしています。

私たちが静岡茶や宇治茶だと思って飲んでいるお茶に鹿児島茶などがブレンドされているのですよ!

鹿児島でお茶が栽培されるようになったきっかけ

鹿児島でお茶が栽培されるようになったきっかけは、文化9年(1812)、江戸薩摩藩別邸にて茶の栽培を始めたことによります。茶の種子は宇治から質の良いものを選んだようです。

「薩摩藩高輪邸表長屋」撮影・F・ベアド

時の藩主は十代島津斉興。家老の調所広郷とともに藩の財政改革に取り組んだ殿様で知られています。藩邸の庭園で摘まれた茶葉は煎茶として喫されていました。宇治の玉露が有名銘柄になっていたから、玉露に負けないお茶を作るつもりだったのかもしれませんね。

「薩摩藩」という記述(マチガイだが便宜上使います)

この投稿では、現在一般的に使われている「薩摩藩」と書きます。

江戸時代には、「薩州」、または、「島津の御家中」などと呼ばれました。時代劇(特に幕末)などで「我々薩摩藩の、、、」なんて言っているのはマチガイ。あり得ません!

公式に「藩」とは、明治2年(1869年)の版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県までの2年間だけの制度です。それに加えて、廃藩置県における藩の正式名は「鹿児島藩」で二重にマチガイです。)

江戸から故郷・鹿児島にもたらされたお茶

江戸藩邸の茶は故郷にもたらされた。もちろん、それまでも鹿児島でまったくお茶が栽培されていなかったわけではありません。古い記録では元応年間(1319~1321)に宇治から僧侶が吉松(鹿児島県姶良郡吉松町)の般若寺で茶を栽培したとあります。

薬としてのお茶

ところで、お茶は輸入された当初は薬として服用されたり、禅宗の僧侶が眠気覚ましに用いたりしていました。それが次第に嗜好品となり、茶の湯のような独自の人間関係を保つ要の役割を果たすようになったのです。江戸初期は贅沢品として、庶民はなかなか口にできませんでしたが、時代が下がると煎茶や番茶が普及し、誰もがお茶を飲むようになります。

落語の「長屋の花見」では貧乏長屋の面々が、酒が買えないので、渋茶を薄めて色付けし、「おちゃけ」と称して自棄飲みをする話があります。

薩摩の茶畑開墾

幕末の日本に来た外国人は、日本人がしょっちゅうお茶を飲むので驚いたと記しているものがあります。

開国によって、茶葉の輸出が商売になると、茶の栽培はますます盛んになり、薩摩各地で開墾がなされます。坂本龍馬とも親交が深かった長崎の大浦慶は茶の輸出で家名を上げた女傑で、嘉永6年(1853)に九州の嬉野茶を輸出しました。その後、嬉野茶だけでは注文に応じきれず、九州一円の茶どころを回り、茶葉を集めたのです。鹿児島のお茶もアメリカなどに輸出されたようですよ。

明治になると薩摩の小京都と呼ばれる知覧で茶の栽培が始まり、宇治から技術者を招聘するなどして品質の向上を図りました。知覧茶は薩摩のお茶のなかでも最も知られる銘柄となったのです。